離婚時に住宅ローン残債がある家は売却できる?妻か夫どちらかが住む場合は?

夫婦が離婚するときに問題となるのが、持ち家の扱いです。離婚後の新しい生活をスタートさせるには次の選択肢があります。

- 売却する

- 夫か妻のいずれかが住み続ける

その際、住宅ローンの残債があっても売却は可能なのでしょうか。

本記事では、離婚時の住宅ローンについて徹底的に解説します。また、離婚前にすべきことも紹介するので、確認してから手続きを進めましょう。

もくじ

離婚時に住宅ローン残債がある家を売却するには?

住宅ローンの残債がある家の売却は次の手順で進めていきます。

- 家の価値と住宅ローンの残債を把握する

- 不動産会社と媒介契約を結ぶ

- 家を売却する

- 売却額で住宅ローンを完済する

- 差額の売却益を財産分与する

住宅ローンが残っている家を売るときに重要なのが、売却代金で住宅ローンを完済することです。住宅ローンを組むときは、返済できなくなった時に家を差し押さえるために、金融機関が抵当権を設定します。抵当権付きの家は買主にとってリスクがあるため、基本的に売却ができません。

抵当権は住宅ローンを完済することで抹消できます。そのため、住宅ローンの残債がある家を売却するには、基本的に住宅ローンを完済できることが条件です。

住宅ローンの残債と売却価格の関係によって売却の方法が異なるため確認しておきましょう。

住宅ローンの残債よりも家の売却価格が高いケース

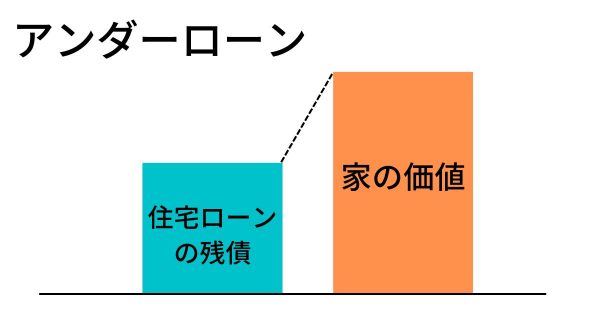

住宅ローンの残債よりも家の売却価格が高い状態をアンダーローンといいます。

アンダーローンの図解

アンダーローンの場合、家を売却すれば残債を完済できます。また、余ったお金を夫婦で分配して、離婚後の財産分与もスムーズに行えます。

正確には、仲介手数料などの諸費用なども含めて細かな資金計画が必要です。

家の売却価格が住宅ローンの残債より低いケース

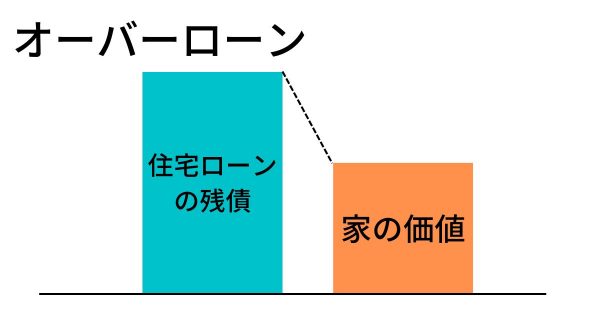

家の売却価格が住宅ローンの残債よりも低い状態を、オーバーローンといいます。

オーバーローンの図解

オーバーローンの家を売却するには、次の方法があります。

- 自己資金で差額を補填する

- 新規でローンを組んで差額を補填する

- 任意売却を行う

それぞれの方法について確認しておきましょう。

自己資金で差額を補填する

オーバーローンの家を売却する場合、住宅ローンの残債から売却代金を差し引いた金額を自己資金で補填する方法があります。たとえば、住宅ローンの残債1,000万円があり、家の売却代金が800万円であれば、差額の200万円を預貯金で補填すると、住宅ローンが完済できるので、家の売却が可能です。

ただし、離婚が理由で家を売却する場合、夫婦が所有する財産を財産分与して分け合う必要があります。差額の補填のために自己資金を勝手に使ってしまうとトラブルにつながるおそれがあるため、必ず夫婦で話し合いをして決めましょう。

新規でローンを組んで差額を補填する

差額を返済するための自己資金が不足している場合、新規でローンを組んで補填する方法があります。金融機関などの無担保ローンを利用して差額分を借入れできれば、自己資金がなくても住宅ローンを完済できます。

ただし、無担保ローンは、住宅ローンよりも金利が高めに設定されています。返済期間が長くなるほど完済に必要な金額が増えるため、なるべく短期で返済するか借入額を少額に留めておくなどの対策が必要です。

任意売却

任意売却とは、家の売却価格がローンの残債に満たない場合であっても、債権者の承諾を得て不動産を売却できる制度です。市場価格に近い価格で売却できるため、債権者と債務者の双方にとってメリットがあります。

住宅ローンの滞納が続くと競売にかけられてしまいますが、その場合の落札価格は市場価格よりも著しく安くなってしまい、債務者が負担すべき残債も高額です。

金融機関としても、競売になるよりも債務を回収できる確率が高まるため、返済の意思がある債務者に関しては任意売却を認める傾向にあります。

売却後に一定の債務が残ってしまっても抵当権を抹消してもらえるため、次の所有者も通常通りの不動産として購入できます。

残った債務は当然ながら返済する義務がありますが、資金状況に合わせて検討してみるのもよいでしょう。

離婚する前にまず家の現状を確認する

住宅ローンなどを含めた資金状況によって、離婚後の家をどうするかが左右されるため、まずは現状を確認する必要があります。ここでは、離婚を検討する前に確認しておくべきことをご紹介します。

家は財産分与の対象になる?

離婚に伴う財産分与とは、夫婦で築いた共有財産を分け合う制度です。

共有財産には、現金や株式などの金融資産のほか、不動産も含まれます。離婚前に財産分与の対象となる財産を確認しておくと、今後の計画を立てやすくなります。

家が財産分与の対象になるかどうかは、購入時期によって変わります。

夫婦が結婚後に住宅ローンを組んで取得した場合は、たとえ単独名義であっても財産分与の対象です。

夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても,実際には夫婦の協力によって形成されたものであれば,財産分与の対象となります。

一方、夫婦のいずれかが結婚前から所有している不動産や、相続や贈与によって取得したものは財産分与の対象外となります。

財産分与では、ローンや借金などは基本的に含まれません。ただし、住宅ローンが夫婦で共有名義の場合は、離婚したあとも返済義務が残ります。また、住宅ローン残債がある家を財産分与する場合は、売却価格から住宅ローンを差し引いた金額を分け合うのが一般的です。

住宅ローンの残債

離婚前に住宅ローンの残債を確認して、スムーズに売却できる状態かどうかを知っておきましょう。

残債は、住宅ローン契約時に発行される返済予定表や、年に一度借入先である金融機関から郵送される住宅ローン残高証明書で確認できます。

なお、金融機関に再発行してもらうことも可能です。

近隣の類似物件の価格相場

離婚前から家の資産価値を知っておくと、離婚後の資金計画や不動産売却をスムーズに行えます。そのため、まずは近隣の類似物件の価格相場をチェックしてみましょう。

おおよその相場は、インターネットのポータルサイトなどで自分の家と似たような条件を入力すると確認できます。

この時、毎年支払う固定資産税の根拠となる固定資産評価額が参考になるのではと考える方も多いですが、市場価格と隔たりがあることが多いです。そのため、まずは実際の売り出し物件をチェックすることをおすすめします。

ただし、近隣に類似物件の売り出しがない場合は、不動産会社に査定を依頼するのがよいでしょう。

家の売れる価格を調べる

具体的に家の売れる価格を確認するには、不動産会社に査定を依頼する必要があります。

査定には以下の2種類あります。

- 机上査定

- 物件の情報のみで行う査定

- 訪問査定

- 実際に物件を見て行う査定

まずは複数の不動産会社に一括査定サイトのリビンマッチで机上査定を依頼し、その中から妥当性のある査定価格を掲示する会社に改めて訪問査定を依頼するのがスムーズでしょう。

離婚時の住宅ローンに関する注意点

離婚をする時の住宅ローンについて、いくつかの注意点をご紹介します。

家が夫婦共有名義の場合

家の名義を夫婦2人の共有にしている場合、売却するには必ず2人が合意した上で署名捺印する必要があります。

たとえば、夫は3,000万円で売却したいが、妻は一刻も早く処分したいので2,800万に値下げしたいという場合があります。しかし、双方が価格に納得しなければ売却を進められません。

また、夫婦のいずれかが住み続ける場合でも、元配偶者に連絡がつかないとスムーズに売却を進めることが難しいです。離婚を検討する場合は、あらかじめ名義を単独名義に変更しておくのが望ましいでしょう。

ペアローンの場合、住宅ローンの名義人変更は可能?

ペアローンで住宅ローンを組んでいる場合、不動産を単独名義にするには住宅ローンも単独名義に統一しなければなりません。

返済中の住宅ローンの名義変更は原則的に認められません。しかし、離婚に伴って別居し、夫婦のいずれかが対象の住宅に住み続けるというケースでは、例外的に変更が認められることがあります。

たとえば、夫が月8万円、妻が月4万円返済している夫婦が離婚して夫が住み続けるとします。この場合、夫が妻のローンを引き継ぐには月12万円の返済に対応できるだけの収入があることが前提です。

もしくは、金利の状況などを見直し、新たな金融機関で住宅ローンを借り換えるという選択も可能です。

共有名義で収入合算している場合

夫婦が収入合算して住宅ローンを組んでいる場合、借入可能額が増やせるというメリットがありますが、離婚の際はトラブルになりやすいため注意が必要です。

収入合算には連帯保証型と連帯債務型があります。

連帯保証型

たとえば、夫が債務者、妻が連帯保証人という形で住宅ローンを組んだ場合、夫だけではなく、連帯保証人である妻も債務を背負うことになります。

そのため、仮に夫がローンを支払えなくなった場合は、連帯保証人である妻が負担する必要があります。

そのような夫婦が離婚して別居する場合、仮に元夫が返済不能に陥り住宅ローンを滞納してしまうと、元妻はたとえその家に住んでいなくても返済義務が発生します。

連帯債務型

連帯保証と混同されやすい住宅ローンの形式として、連帯債務があります。

夫が主たる債務者、妻が連帯債務者として住宅ローンを組むと、夫婦で住宅ローン控除が適用できるといったメリットがあります。

一方で、離婚して妻が家を出るといった場合には注意が必要です。

連帯債務者は、債務者と同等の返済義務を負うことになります。そのため、たとえ元夫側に住宅ローンを支払えない事情がなくても返済義務があります。

養育費に住宅ローン負担額は考慮される?

子どもを持つ夫婦が離婚する場合、現状では妻が親権を持つケースが多いです。

しかし、子どもの教育環境などを守るため、妻と子供が住み続ける家のローンを夫が払い続けることも可能です。

親権を持たない夫には養育費の支払い義務が生じます。この時、住宅ローンに加えて養育費も支払うとなると、経済的負担はかなり大きなものになります。

一般的に、養育費には住居費が含まれていると考えられます。そのため、元配偶者と子どもが住み続ける家の住宅ローンの返済額が養育費として認められたり、総額を考慮して追加で支払う養育費を減額できます。

少しでも高く、早く売却するには

離婚に伴う不動産売却は不利になるのではないかと考える方がいますが、離婚は事故や自殺といった心理的瑕疵には当たらないため、価格には影響しません。

むしろ、売却理由を隠すと誤解を招きかねないため、質問されれば正確に答えたほうがよいでしょう。

ただし、できるだけ早く売却したい場合は、相場より高値での売り出しはおすすめできません。相場より高い物件は売却期間が長引く傾向にあるため、結果的に離婚に伴う財産分与が遅れてしまうことにもなりかねません。

不動産会社が掲示する査定価格は、あくまで「3カ月以内に売れるであろう」と担当者が考える価格であり、実際の売却価格とは違います。

そのため、高い値段をつけてくれた会社を選ぶのではなく、できるだけ根拠のしっかりしている会社に任せるのがおすすめです。

高値の査定価格に魅力を感じて売り出したものの、なかなか買主が見つからずに結局は値下げせざるを得ないケースも多くあります。

離婚という状況を理解して親身に相談に乗ってくれる不動産会社を探すには、一括査定サイトの「リビンマッチ」を利用しましょう。リビンマッチでは、複数の不動産会社に一度で問い合わせができるため、提案内容や対応を比較して自分に合った会社を見つけられます。

離婚時の不動産売却に関するよくある質問

- 離婚時に住宅ローン残債がある家は売却できる?

- 売却するには、住宅ローンを完済して抵当権を抹消する必要があります。住宅ローンの残債が家の価値を下回っているアンダーローンの場合は、家を売却することで残債を完済できます。住宅ローンの残債が家の価値を上回っているオーバーローンの場合は、残債を完済するために足りない金額を自己資金から用意する必要があります。

- 家の名義を夫婦2人の共有にしている場合は?

- 売却するには必ず2人が合意した上で署名捺印する必要があります。離婚を検討する場合は、あらかじめ名義を単独名義に変更しておくのが望ましいでしょう。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部

リビンマッチ編集部

リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。

誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。

運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)

人気ワード

マンション売却 (260) 戸建て売却 (189) 土地売却 (98) メリットとデメリット (72) アパート管理 (46) リスク (42) マンション管理 (40) 不動産投資 (39) ポイント (35) タイミング (26) 空き家 (25) 移住 (16) 利回り (15) 共有持分 (12) 競売 (12) 離婚 (11) 抵当権 (10) 節税・減税 (10) 選び方 (7) 種類 (6) 工法 (5) 老後 (3) 戸建て住宅 (3) 戸建賃貸経営 (2) 駐車場経営 (2) マンションの売却相場 (1) マンション相場の推移 (1) リノベーション (1) リースバック (1) 生活保護 (1)リビンマッチコラムを引用される際のルール

当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。

引用ルールについて