耕作放棄地の活用事例|初心者にとって低リスク・高リスクなビジネスとは

耕作放棄地の活用事例は多岐にわたりますが、初心者にとってリスクの低い活用方法は限られています。高いリターンを追及する活用方法は同時に高いリスクを伴うため、経営初心者の方は慎重に検討したほうがよいでしょう。

本記事では耕作放棄地の定義から放置した場合に起こるリスク、初心者が避けたほうがよい活用方法、初心者でも比較的成功しやすい活用方法をわかりやすく解説します。

もくじ

【基礎知識】耕作放棄地とは

耕作放棄地とは「以前はそこで作物を育てていたものの、ここ1年以上は育てておらず今後も耕作用にその土地を利用するつもりはない」土地を指します。農林水産省が行っている農林業センサスという統計調査では、以下のように定義されています。

所有している耕地のうち、過去1年以上作付けせず、しかもこの数年の間に再び作付する考えのない耕地

似た意味合いを持つ土地として、遊休農地があります。遊休農地にはその土地の一部を使い、わずかでも耕作している土地や、将来的に耕作が再開される可能性がある土地も含まれています。しかし、耕作放棄地にはそのような土地は含まれていません。

耕作放棄地は土地の一部でも耕作が行われておらず、そのまま放置されている土地です。また、今後、耕作放棄地で農業を営む可能性がない点で違いがあります。

年々増加している理由

耕作放棄地は年々増加しており、大きな問題となっています。その理由をデータとともに、紹介します。

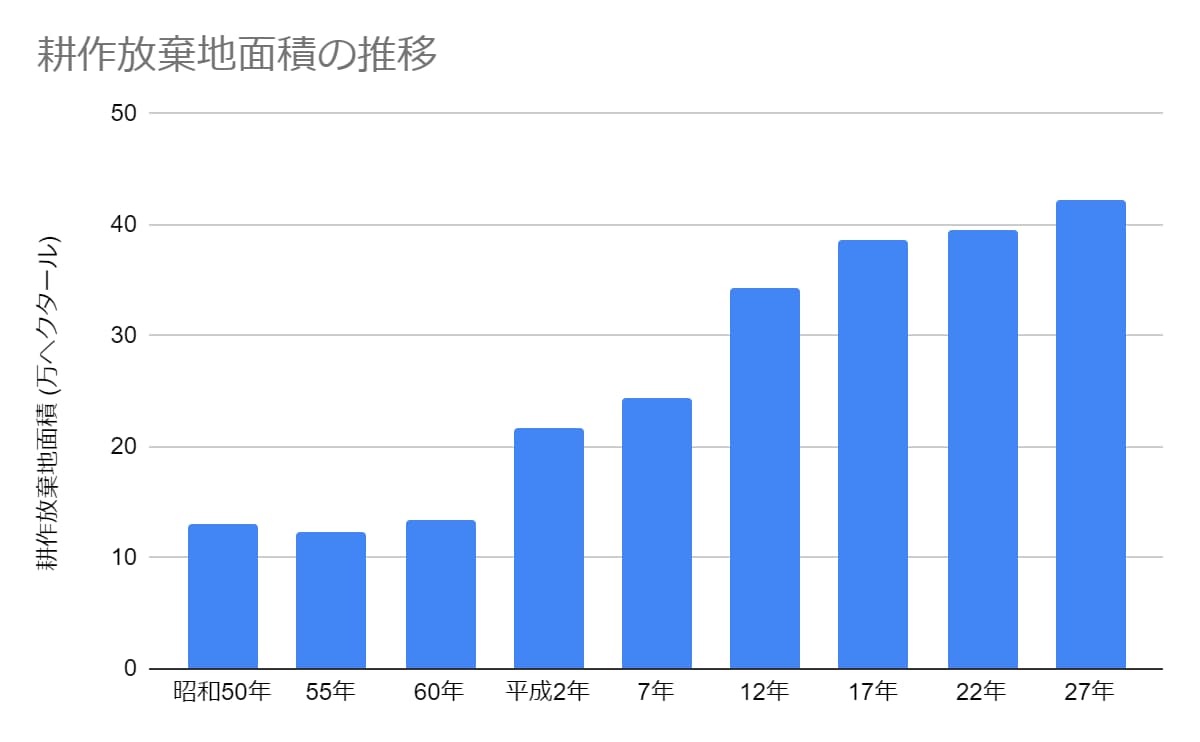

耕作放棄地面積の推移

参考資料:内閣府「荒廃農地の現状と対策について」 (平成28年4月、農林水産省)

上記のグラフは日本の耕作放棄地面積の年次推移を示しています。これを見ると、その面積が年々増大していることは一目瞭然で、平成27年には42.3万ha(ヘクタール)という広大な範囲に達しています。

耕作放棄地が増えてしまえば環境保全、食糧供給、地域の活性化など、多方面に悪影響が出ます。国として耕作放棄地を減らすことは、重大な課題なのです。

以下では、農林水産省が全国1,708市町村を対象に行った「耕作放棄地対策に関する意向及び実態把握調査(平成27年4月)」をもとに、なぜ耕作放棄地が増え続けているのか、その原因を解説します。

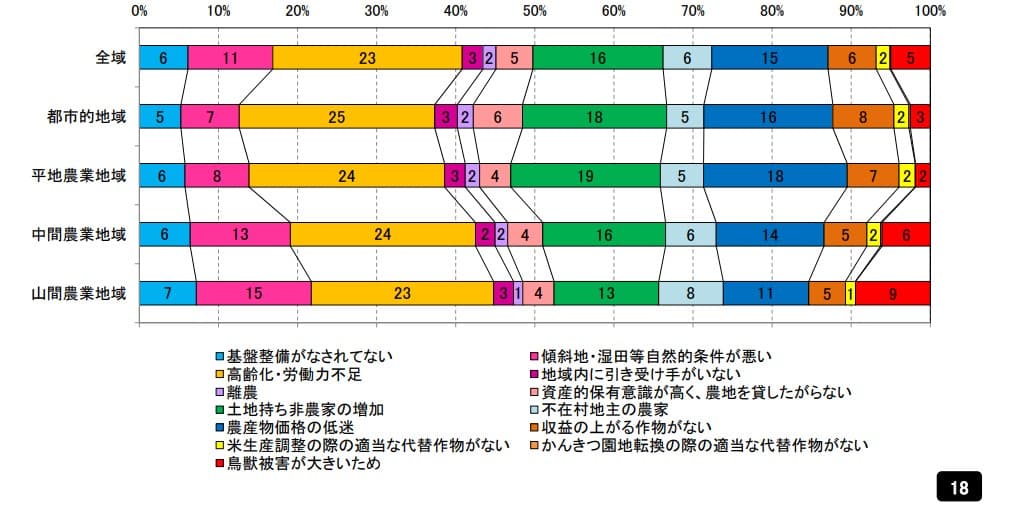

耕作放棄地が増えた要因

画像引用:『耕作放棄地対策に関する意向及び実態把握調査(平成27年4月)「【10】荒廃農地の発生要因」』

高齢化・労働力不足

調査の結果、耕作放棄地が増えてしまった一番の要因は、高齢化による労働力不足でした。全体の23%を占めています。

高齢化が進み、農業を担っている人の多くは年配者となりました。農業者の平均年齢は上昇し続けていますが、少子化により新たな若い農業者の数は減少しています。

結果として、体力的に農作業を続けられない高齢の農家が増え、その土地が放置される形で耕作放棄地が増えているのです。

土地持ち非農家の増加

耕作放棄地が増えている要因として2番目に多いのが、農業用の土地を所有しているものの、農業を営んでいない人の増加です。全体の16%を占めています。

遺産相続などにより、農業を営んでいない個人や法人が農地を所有するケースが増えました。直接、農業に従事する意志がなく、農業に携わっていなかったために、農業に関する知識や経験が不足しているなどの原因が多いです。

農産物価格の低迷

耕作放棄地が増えている要因として全体の15%を占めているのが、農産物価格の低迷です。

長年にわたり農作物の価格は下落傾向にあります。そのため、多くの農家はコストと収益のバランスが取れず、農業を続けるのが難しい状況です。その結果、利益が見込めないと判断した農家が作物の栽培を断念し、土地を放棄する事例が増えているのです。

耕作放棄地を放置するリスク

耕作放棄地は増えていますが、土地を放置すると所有者には次のようなリスクが発生します。

通常の農地より約1.8倍、固定資産税がかかる

平成28(2016)年の税制改正により、耕作放棄地の固定資産税は通常農地よりも約1.8倍(1÷0.55 =1.8181)かかることになりました。

本来、農業保護の観点から、農地については限界収益修正率※を乗じて計算されていましたが、耕作が行われていない農地については保護の必要がないと考えられたためです。

通常の農地の固定資産税の評価額は、売買価格×0.55(限界収益率)となっているところ、遊休農地については、0.55を乗じないこととする(結果的に1.8倍になる)。

引用:農林水産省「遊休農地の課税の強化」

上記の引用には遊休農地とありますが、遊休農地はその土地で農業はしていないものの今後、農業をする可能性がある土地です。耕作放棄地は今後、農業をする可能性がない土地のことですから、遊休農地の固定資産税が上がったことは耕作放棄地の固定資産税が上がったのと同じことです。

つまり、耕作放棄地の固定資産税は、通常の農地よりも約1.8倍(1÷0.55 =1.8181)かかるのです。

雑草や害虫が増え、土地の価値が下がる

耕作放棄地では農業をしていないがゆえに、雑草や害虫対策をしていない場合があります。雑草が生い茂り、害虫が発生すると、土地の生産性が低下し自然環境にも悪影響となりやすいです。

そのような土地の価値は下がるため、今後土地を有効活用する際は雑草、害虫対策からはじめる必要があります。しかし、メンテナンスしても本来の土地の生産性や価値を取り戻せるかはわかりません。

野生動物のすみかになるおそれ

耕作放棄地が野生動物の新たな、すみかになってしまう心配があります。シカやイノシシ、熊が人間の住む地域に出没し、人間を襲うニュースもたびたび報道されるようになりました。

もともと山を生息場所にしていた動物ですが、人間が木を伐採しすみかを奪ってしまったことにより、食べ物に飢えている状況が続いています。

耕作放棄地は雑草や草木が生い茂っていることが多く、野生動物にとっては住みやすい場所です。そのため、動物にとって食物や生息場所が限られている山岳地域では、よく見られる現象です。

また、野生動物が道路に出てきて、交通事故を引き起こすリスクなども考えられ、野生動物にとっても人間にとっても危険です。

ゴミを不法投棄されやすい

管理されていない耕作放棄地は、人目につかない場所であるため、不法投棄のターゲットとなりやすいです。

一部の無責任な行為によって、美しい風景はゴミの山と化してしまうこともあります。このような状況は地域住民の生活環境を悪化させるだけでなく、土壌や水源への汚染も引き起こし、環境全体に影響を及ぼす心配があります。

耕作放棄地を放置すると、数々の問題が重なって農地の価値は大きく減少します。不法投棄されたゴミの清掃や、野生生物による被害の修復など、農地を再利用するには多大なコストもかかります。これらの問題を防ぐには、早急に適切な管理や利用が必要です。

耕作放棄地を活用するなら再生か転用、どちらがいい?

耕作放棄地を活用するには、「再生」と「転用」の2パターンがあります。どちらも有効な活用方法ですが、農地所有者の経済状況や事業に対する考え方、周辺環境などにより選択肢は異なります。

再生

再生とは耕作放棄地を再び農業に適した状態に戻し、農地として活用することです。農地として活用するには、草木の除去や土壌の改良などが必要です。

農業に興味がある人や、耕作放棄地で農業以外の事業を行うことに不安を感じる人にはおすすめです。自分で農業をするほかにも、周辺農家に農地を貸し出して賃料で収益を得る方法などがあります。

転用

転用は、農地を農地以外の用途に変更して活用することを指します。具体的には、ソーラーパネル設置による太陽光発電用地の運営、マンションの建築、駐車場や資材置き場としての土地利用が考えられます。

農業以外の事業に興味があり、土地を有効活用したいと考えている人にはおすすめです。特に、交通の便がよい地域では駐車場や資材置き場としての利用が有効で、比較的費用も抑えられます。

初心者はリスクの高い耕作放棄地の活用事例

耕作放棄地は適切な管理と活用により、新たなビジネスチャンスとなる可能性を秘めています。しかし、初心者にとっては一定のリスクを伴います。

以下に、初心者にとってリスクの高い耕作放棄地の活用事例を3つ紹介します。

他者と共同経営する

共同経営で資金や知識、人的リソースを共有することで、大規模な事業を展開できます。しかし、共同経営者との意見の相違や、経営方針の不一致が生じると、事業が停滞するリスクがあります。

また、共同経営者が経営から離れる場合、その責任やコストを一方のみが負担する必要があります。

さらに、同じ立場の人が2人いる共同経営では、報酬の取り分なども公平に分けるのが難しく、最初のうちはよいものの、のちのち問題になりやすいのが現状です。

高度な技術を必要とする農業の導入

初心者がハイテク農業や有機農業のような高度な技術を必要とする農業に挑戦するのは、あまりおすすめできません。

ハイテク農業では、最新の技術を駆使して生産効率を上げるため、機械操作のスキルやデータ分析の能力が求められます。

一方、有機農業では、化学肥料や農薬を使わずに作物を育てるため、土壌の健康を維持するための深い理解と経験が必要です。さらに、高額な設備投資も必要となるため、専門家のアドバイスなどが欠かせません。

マンション経営

農地を転用してマンションやアパートを経営するのは、有効な手段ではありますがリスクも伴います。

耕作放棄地にマンションを建築するには、土壌調査を行い、汚染されていた場合は除去する費用がかかります。

また、大きな初期投資をして建築しても、都市部から離れている場合には需要が少ないため、入居率が悪くなる心配もあります。

事前の調査や緻密な計画が必要なため、専門家の知識が必要です。

このように初心者でも成功するには、事前の準備と計画が重要です。専門家の意見を求めたり、業務を委託したりすることで、リスクを最小限に抑えることは可能です。また、地域の農業協同組合や行政機関からの支援も活用しましょう。

初心者でもリスクの低い耕作放棄地の活用事例

初心者でも取り組みやすく、リスクの低い活用事例を3つ紹介します。

貸し農園(レンタルファーム)を経営する

貸し農園は他人に農地を貸し出すことで賃料収入を得る、シンプルな土地活用方法です。比較的、少ない初期費用で始められるのがメリットです。

収益性が高いとはいえませんが、耕作放棄地の固定資産税をまかなうだけの収益化は可能であり、適切な管理と活用により土地の価値を生かせます。

また、オーナーは農地を区画し農業経験者に貸し出すだけで、農作物の栽培や管理は利用者が行います。そのため、初心者でも始めやすい活用方法です。

駐車場にして収益化する

耕作放棄地を駐車場として転用する方法も有効です。特に、農地が住宅街に近い場合には、地方であっても需要があります。基本的な整地や、必要に応じた舗装を施すことで、駐車場としての利用が可能です。

ただし、都道府県知事から許可をもらい、農地法などの法令に沿う必要があります。計画段階で、専門家に相談しましょう。

太陽光発電パネルを設置する

近年は太陽光発電パネルを設置し、発電した電力を売却することで収益を得る方法が注目を集めています。

初期投資は必要ですが、一度設置すれば低いランニングコストで安定した収入源となります。さらに、地方公共団体(自治体)の補助やFIT(固定価格買取)制度※があるため、初心者でも比較的リスクが少ない転用方法です。

まとめ

耕作放棄地の活用は、個人のビジネスから地域環境、さらには国全体としても重要な課題です。

しかし、活用には複数のリスクが伴い、初心者にとっては簡単ではないのも事実です。地形や土壌条件、周辺環境など、多様な要素を考慮に入れたうえで計画を立てる必要があります。リスクを最小限に抑えて耕作放棄地を活用するには、専門家からのアドバイスが欠かせません。

専門家からのアドバイスがほしい方は、以下より土地活用プランの一括請求をしてみましょう。無料で幅広い専門家からの意見を比較・検討できます。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部

リビンマッチ編集部

リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。

誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。

運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)

人気ワード

マンション売却 (260) 戸建て売却 (189) 土地売却 (98) メリットとデメリット (72) アパート管理 (46) リスク (42) マンション管理 (40) 不動産投資 (39) ポイント (35) タイミング (26) 空き家 (25) 移住 (16) 利回り (15) 共有持分 (12) 競売 (12) 離婚 (11) 節税・減税 (10) 選び方 (7) 種類 (6) 工法 (5) イエウール (3) 老後 (3) リビンマッチ (2) 駐車場経営 (2) 戸建賃貸経営 (2) マンションの売却相場 (1) マンション相場の推移 (1) リノベーション (1) リースバック (1) マンション経営 (1)リビンマッチコラムを引用される際のルール

当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。

引用ルールについて