遊休地とは?耕作放棄地との違いから利点と欠点、有効活用法まで解説

しかし、遊休地は放置しているだけで税金がかかるため、活用しないのはもったいないです。ここでは、遊休地の概要から所有するメリットとデメリット、活用方法をわかりやすく解説します。

もくじ

遊休地とは?遊休土地との違い

遊休地のほとんどは、建物や造作物がない更地です。一方、似たような名前で「遊休土地」というものがあります。

遊休土地は土地を取得したにも関わらず、取得から2年以上、適正な活用が見られない土地のことです。

つまり、土地取得後2年未満の土地は遊休地、2年以上の土地は遊休土地です。

遊休土地は国土利用計画法の「遊休土地制度」に基づき、土地を活用するよう都道府県知事から行政指導を受けます。

遊休土地制度(国土利用計画法第28条~35条)(抜粋)

遊休土地制度とは、土地の取得後、適正な利用が図られていない土地について、その土地所有者に積極的な利用を促すための制度として、国土利用計画法に位置づけられています。(省略)

要件に該当する土地について遊休土地である旨の通知を行い、その土地所有者から遊休土地の利用処分の計画を提出させた上、必要な助言や勧告等を行い、その活用を図るものです。また、取得後の土地利用状況を確認することにより、届出時の利用目的どおりの適正な利用が行われているかについて確認を行っています。

引用:国土交通省「遊休土地制度」

つまり、遊休地をそのまま放置しておくと遊休土地となり、「土地を活用しなさい」と行政指導を受けることになるのです。そのため、遊休地と遊休土地は適切な活用が求められます。

耕作放棄地との違い

耕作放棄地とは、農林水産省によると以下のいずれかのことを指します。

- 過去1年以上農作物を栽培せずに放置されている土地

- 将来数年にわたって農作物を育てる考えがない土地

遊休地との違いは過去にどのような土地だったのかです。主に遊休地は、そもそも活用せずに雑草が生えていた土地や実家の解体した跡地などを指します。

一方、耕作放棄地は、もともと農地だったため、耕した跡や農作物の茎や根っこなどがあるのが特徴です。

遊休地も耕作放棄地も、更地であることに変わりはないため、比較的有効活用しやすい土地です。

遊休地を所有するメリットとデメリット

更地の遊休地は活用しやすい一方で、早めに活用しないと大きな出費を抱えます。遊休地を所有する場合は、メリットと併せてデメリットにも着目しましょう。

メリット

遊休地を所有している方のほとんどは、何も活用しないまま放置しているのが現状です。

しかし、有効活用すれば収益を得られます。具体的な遊休地を所有するメリットは、次のとおりです。

- 手軽にビジネスを始められる

- 土地価格が上昇したタイミングで売却できる

- 土地を貸し出しやすい

ひとつずつ、解説します。

手軽にビジネスを始められる

遊休地のほとんどが更地ということもあり、建物を解体する費用などはかからず、低コストでビジネスを始められます。

たとえば、一戸建て住宅やアパート、マンションなどの賃貸物件を建てたり、自身で店舗を構えたり、さまざまなビジネスを展開できます。

後述しますが建物と比べて比較的資金のかからない、駐車場経営や太陽光発電の設置などは、特に大掛かりなビジネスをしたくない方におすすめです。

土地価格が上昇したタイミングで売却できる

特に遊休地の使用用途がない場合は、売却するのもよいでしょう。

土地価格が上昇したタイミングで売却することで、高い収益を得られます。土地価格は所在地や不動産市場の動向、エリアの発展具合などによって左右されます。

たとえば、遊休地がある場所が人気のあるエリアになったり、周辺の環境が整備されたりすると、土地の価値は上昇するのが一般的です。このようなタイミングで売却することで、大きく収益を上げられるでしょう。

国土交通省によると、近年の地価変動率は多くの地域で上昇傾向にあります。地価変動率とは、前年と比べてどのくらいの地価が上下したかを%で表した数値のことです。

以下の表は住宅地における地価変動率を全国・三大都市圏(東京圏・大阪圏・名古屋圏)・地方圏に分けたものです。

| 公示年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |

|---|---|---|---|---|---|

| 全国(%) | 0.3 | 0.6 | 0.8 | -0.4 | 0.5 |

| 三大都市圏(%) | 0.7 | 1.0 | 1.1 | -0.6 | 0.5 |

| 地方圏(%) | -0.1 | 0.2 | 0.5 | -0.3 | 0.5 |

参考:国土交通省 「令和4年地価公示」用途別・圏域別対前年平均変動率の推移

2021年の地価変動率は、新型コロナウイルス感染症の拡大や緊急事態宣言発令の影響により、全体的にマイナスとなりましたが、2022年になると回復し、地価変動率はおおむね上昇傾向にあります。

土地の価格が上昇している時期は買い手も多くなりますので、売却のチャンスが広がります。ただし、売却のタイミングは土地価格が常に変動していることもあり、予測が難しい部分もあります。

市場動向をよく把握し、最適なタイミングで売却を検討しましょう。

土地を貸し出しやすい

遊休地の多くは更地ということもあり、土地を貸し出しやすいのが特徴です。土地を借りる人にとっては更地のほうが、ビジネスを始めやすいためです。

数十年にわたって遊休地を使用する予定がない場合は、定期借地権方式を利用するのがおすすめです。

定期借地権方式の場合、遊休地の所有者は自身のままです。その土地のうえに借地人(土地を借りたい人)が建物を建てます。その際、建物を建てるのは借地人であって、自身が建物を建てる費用を負担する必要はありません。

土地を貸し借地人から地代を受け取ることで、ビジネスとして成り立ちます。契約期間が満了すると、借地人は原則、更地にして土地を返還してくれます。

定期借地権方式の種類は3つあり、それぞれの特徴は以下のとおりです。

| 種類 | 契約期間 | 契約満了時 | 更新 | 利用目的 |

|---|---|---|---|---|

| 一般定期借地権 | 50年以上 | 原則、借地人は更地にして返還 | なし | 制限なし |

| 建物譲渡特約付定期借地権 | 30年以上 | 自身が借地人の建物を買い取ることで、借地権※が消滅 | ||

| 事業用定期借地権 | 10年以上50年未満 | 原則、借地人は更地にして返還 | 事業用に限る |

契約期間は少なくとも10年以上ですが、定期借地権方式を利用することで、長期的に安定して地代を受け取れます。また、固定資産税・相続税の節税対策にもなります。

デメリット

遊休地を所有していると、近隣トラブルを引き起こすおそれや経済的負担が増える心配があります。そのような事態を防ぐために、デメリットもしっかり把握しておきましょう。

遊休地を所有するデメリットは以下のとおりです。

- 税金を支払う必要

- メンテナンスの必要

- 土地の価値が低下

対処法も含めて、順番に解説します。

税金を支払う必要

遊休地を含め、不動産を所有していると税金を支払う義務が生じます。

主に支払う必要がある税金として、固定資産税と都市計画税があり、遊休地はお金の垂れ流しとなってしまいます。

固定資産税は、固定資産税評価額の1.4%、都市計画税(都市計画区域内のみ)は原則、評価額の0.3%が課税されます。

たとえば、固定資産税評価額が2,000万円で固定資産税・都市計画税、両方とも支払う必要があるとすると、合計で年に34万円支払う必要があります。

- 固定資産税=2,000万円×1.4%=28万円

- 都市計画税=2,000万円×0.3%=6万

月換算すると毎月約3万円の出費です。遊休地は所有しているだけでは、何も生み出してくれないことも考えると、経済的・心理的負担が大きくなるでしょう。

そのため、今後遊休地はどうするのか、早めに検討するのがおすすめです。仮に、住宅を建てるとすると、固定資産税の軽減措置を受けられます。

具体的には遊休地を住宅用地として活用する場合、200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は、課税標準の6分の1に、200㎡を超える部分は、課税標準の3分の1に減額され、税負担が軽減されます。

メンテナンスの必要

遊休地を所有していると、更地ということもあり草木が伸び放題になり、こまめなメンテナンスが必要です。

また、メンテナンスされていない遊休地は、「きれいにしよう」という心境になりにくいため、ポイ捨てされやすい傾向にあります。

土地のメンテナンスやゴミの回収などを怠ると、環境悪化・異臭騒動となり、近隣トラブルに発展しかねません。

遊休地に建物がある場合は、そのメンテナンスも欠かさずに行いましょう。手間や時間はかかりますが、遊休地も不動産の一種であるため、責任を持つ必要があります。

自身でメンテナンスしたくない場合は、専門業者に頼りましょう。

土地の価値が低下

所在地によっては、土地の価値が低下するおそれがあります。特に人口の流出が多いエリアほど、そのエリアに人がいなくなることもあり、土地の価格は減少する傾向にあります。

ずっと持っていても税金を支払い続けなければならないため、今後も「自身で利用する予定がなく、土地価格が減少する傾向が見られる」場合は、早めに売却するとよいでしょう。

遊休地の有効活用法

主な遊休地の有効活用法は、以下の3つです。

- 建物を建て賃貸経営をする

- 太陽光発電や駐車場経営で収入を得る

- 借地として土地を貸し出す

建物を建て賃貸経営をする

遊休地の有効活用法のひとつとして、建物を建てて賃貸経営を行うことが挙げられます。

たとえば、アパートやマンション、一戸建てなどの建物を建てて賃貸経営をします。遊休地に建物を建てることで、土地の税金負担が減り、賃料収入によって安定した収益が得られます。

ただし、建物の建設や運営にコストや手間がかかるのがデメリットです。緻密な計画と運営管理が必要ですが、適切に行うことで有効活用できます。

太陽光発電や駐車場経営で収入を得る

太陽光発電や駐車場経営は、「大きな費用や手間をかけたくない」方におすすめの選択肢です。

太陽光発電で発電した電力は、固定価格で売れます。具体的には、太陽光パネルを設置した遊休地で太陽光を利用して電力を発電し、発電した電力を電力会社に売ることで収益を得ます。

この方式は「固定価格買取制度」と呼ばれ、政府や電力会社と事前に合意した価格で電力を買い取ってもらえる仕組みです。この制度により、長期間にわたって安定した収益を得られます。

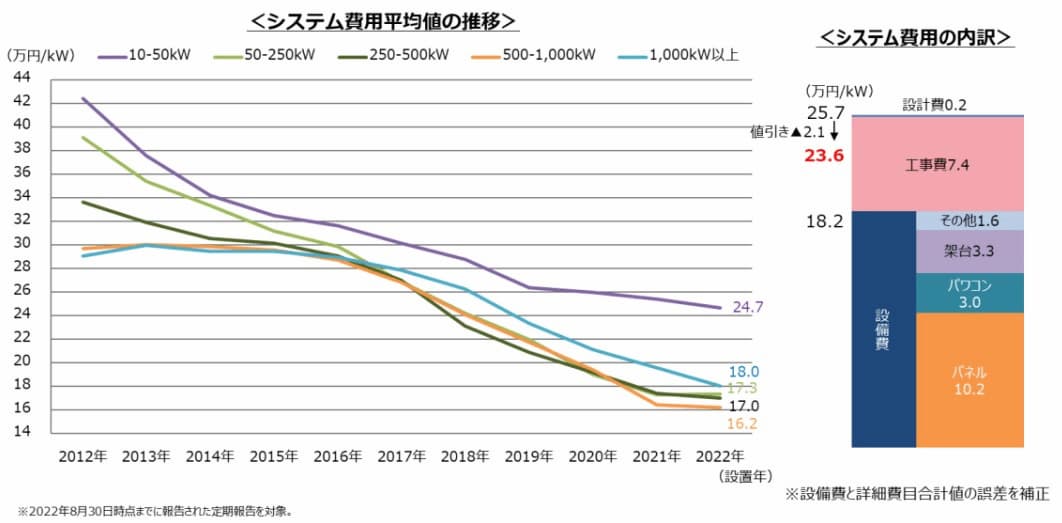

経済産業省の「令和5年度以降の調達価格等に関する意見」によれば、事業用太陽光発電のシステム費用は年々減少傾向です。

事業用太陽光発電のシステム費用の規模別の推移

画像引用:経済産業省「令和5年度以降の調達価格等に関する意見」

システム費用については、すべての規模で低下傾向にあり、2022 年に設置された 10kW 以上の平均値(単純平均)は 23.6 万円/kW(中央値は 23.0万円/kW)となり、前年より 1.2 万円/kW(5.0%)低減した。平均値の内訳は、太陽光パネルが約 43%、工事費が約 31%を占める

引用:経済産業省「令和5年度以降の調達価格等に関する意見」

1kW(キロワット)あたりの事業用太陽光発電のシステム費用は、1,000kW以上で18万円です。

また、1,000kW以上を除き、発電量が多いほど1kW(キロワット)あたりのシステム費用は安くなっています。

- 500kW以上1,000kW未満:16万2,000円

- 250kW以上500kW未満:17万円

- 50kW以上250kW未満:17万3,000円

- 10kW以上50kW未満:24万7,000円

一般的に発電量は土地が広いほど多くなりますので、遊休地が広いほど発電量が多くなり、それに伴い初期費用が割安になり収益も増えやすくなる傾向です。

また、駐車場経営も初期費用を抑えて、比較的手軽に始められます。

遊休地を整備して、駐車場として提供するだけで事業を始められます。駐車スペースのマーキングや標識の設置、照明の設置などが整備に含まれますが、最初は必要最低限の設備から始めることも可能です。

事業が軌道に乗れば、駐車料金の収納システムや監視カメラなどの設備も考慮しましょう。

太陽光発電や駐車場経営の収入は賃貸経営に比べて少ない傾向ですが、少なめの初期投資ですむため、手軽さがメリットです。

借地として土地を貸し出す

大きなビジネスを始めるつもりはなく面倒なことを避けたい方は、借地として土地を貸し出すのがおすすめです。遊休地を貸し出すことで、地代がもらえます。

数十年にわたって自身で遊休地を管理したくない方は、定期借地権方式を利用して収益化しましょう。

なお、遊休地の活用方法についてより具体的なアドバイスがほしい方は、専門家への相談が最適です。リビンマッチなら、一度の入力で複数の土地活用会社に資料請求できるので、その際に悩み事を相談してみましょう。

専門家から、より状況にあったアドバイスがもらえるはずです。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部

リビンマッチ編集部

リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。

誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。

運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)

人気ワード

マンション売却 (260) 戸建て売却 (189) 土地売却 (98) メリットとデメリット (72) アパート管理 (46) リスク (42) マンション管理 (40) 不動産投資 (39) ポイント (35) タイミング (26) 空き家 (25) 移住 (16) 利回り (15) 共有持分 (12) 競売 (12) 離婚 (11) 節税・減税 (10) 選び方 (7) 種類 (6) 工法 (5) イエウール (3) 老後 (3) リビンマッチ (2) 駐車場経営 (2) 戸建賃貸経営 (2) マンションの売却相場 (1) マンション相場の推移 (1) リノベーション (1) リースバック (1) マンション経営 (1)リビンマッチコラムを引用される際のルール

当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。

引用ルールについて