親必見!結婚援助額の平均|子どもの幸せのために親ができること

手塩にかけて育てた子どもの結婚式。親としては寂しさも感じるでしょうが、一生に一度のことですからお祝いしたいことでしょう。お祝いとしては資金援助が一般的ですが、多くの親は平均的にどのくらいの金額を援助しているのでしょうか。

本記事では結婚援助額の平均や両家の費用割合をはじめ、結婚後に想定される援助額、そして結婚後も子どもが幸せな人生を送るために親としてできることまで、わかりやすく解説します。

もくじ

親が子どもに出す結婚式の援助額。平均は162万7,000円

内容や規模によって差があるものの、挙式や披露宴といった結婚式には大きな費用が必要です。そのため「子どもたちだけでは、費用を支払えない」と思い、費用援助を希望する親もいることでしょう。

株式会社リクルートが実施した「ゼクシィ結婚トレンド調査2022(全国推計値)」によると、全国における親が子どもに出す結婚式の援助額の平均は162万7,000円でした。金額には挙式と披露宴・ウェディングパーティーの費用が含まれています。

【疑問】結婚式の費用を親が援助するのは、やりすぎなのか

「子どもの結婚式の費用を親が援助するのは、やりすぎている」「自分の子どもでも自立した大人のため、援助をする必要はない」といった理由から、結婚式の費用を援助しない親もいます。

また「親に口を挟まれたくない」「金銭的な余裕はないけれど、自分たちだけで頑張って結婚式をしたい」など、子ども側の理由で親の援助を断るケースもあるでしょう。

「ゼクシィ結婚トレンド調査2022(全国推計値)」によると、親から費用(挙式、披露宴・ウェディングパーティー)を援助してもらった割合は、全国で71.9%でした。つまり、10人中7人以上の子どもが、親から費用を援助してもらっていることがわかります。

また同調査によると挙式や披露宴・ウェディングパーティーにかかった費用は、全国平均で303万8,000円です。子どもだけで費用のすべてを支払うと、大きな負担がかかってしまうでしょう。そのため、多くの子どもは援助に対して「ありがたい」と感じています。

各家庭によって事情が異なるため、援助をする・しないに正解はありません。もし迷っている場合は、堂々と援助を申し出ましょう。

両家の費用割合は?おすすめの渡し方

新郎側と新婦側の両家で結婚式の費用を負担する場合、費用割合はどの程度なのでしょうか。

実際の費用割合はそれぞれで異なります。たとえば、新郎側で招待するゲストの人数が、新婦側よりはるかに多い場合、折半すると新婦側の負担が大きくなるでしょう。また、新婦がドレスにこだわって衣装代が高くついた場合、折半すると新郎側の負担がふくらみます。

- 両家で折半する

- 招待するゲストの人数に合わせて分ける

- こだわった衣装代などは余分に出す

- 収入や貯金額に応じて分ける

上記にように割合を決める方法は複数あるため、それぞれの状況に合わせて検討するとよいでしょう。

渡し方は主に次の3つが考えられます。

- 手渡す

- 銀行口座へ振り込む

- 結婚式場へ支払う

子どもへ直接手渡すと、親のうれしい気持ちを一緒に伝えられます。金額が大きかったり、子どもと離れて暮らしていたりするときは、銀行口座へ振り込む方法があるでしょう。

また親が結婚式を主催し、親名義でゲストへ招待状を送る場合、式場へ直接費用を支払う方法も一般的です。

結婚式の費用以外は?子どもの結婚後に親が援助する平均額

子どもが結婚するときは、結婚式以外にも費用がかかります。以下で結婚式以外にかかる費用項目と、子どもの結婚後に親が援助する平均額を見ていきましょう。

住宅購入費

まずは住宅の購入費です。

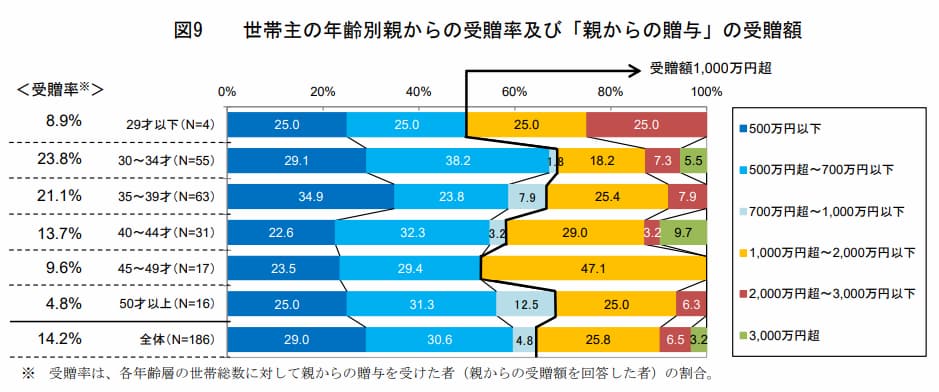

一般社団法人不動産流通経営協会が実施した「不動産流通業に関する消費者動向調査<第27回(2022年度)>」によると、住宅購入者全体の14.2%が親から贈与を受けていることがわかります。親からの贈与額が1,000万円を超えている割合は、全体の35.5%です。

年齢別、親から住宅購入費の贈与を受けている割合と贈与額

画像引用:一般社団法人不動産流通経営協会「不動産流通業に関する消費者動向調査<第27回(2022年度)>」

同じ地域でも新築なのか中古なのか、注文住宅なのか建売住宅なのかなどによって、住宅の購入費用は異なります。しかし、決して安くはない金額であることが多いため、購入時に親が資金援助しているケースは少なくありません。

孫の子育て費用

孫の子育て費用を援助する親もいることでしょう。

ソニー生命保険株式会社がおこなった「子どもの教育資金に関する調査2023」によると、小学生から社会人になるまでの教育資金の平均予想金額は1,436万円でした。また調査対象となった親の6割半が、教育費の負担を重く感じていることも明らかになっています。

学校教育費以外にも英会話教室やピアノ教室といった習い事、学習塾などへ通う費用も必要です。たとえば、大学まですべて国公立の学校へ通わせたとしても、社会人になるまでに大きな額の教育費が求められるでしょう。

子どもの負担を減らし、かわいい孫の将来性を広げるために、子育て費用を親が負担するケースがあります。

子どもが幸せな結婚生活を送るために親ができること

大切な子どもが幸せに結婚生活を送ってほしいと願うのは、多くの親にとって当然のことでしょう。

結婚後に親が子どもにできることは、主に次の4つです。

過度なアドバイスは避ける

子どもが結婚したあとは、過度なアドバイスをしないようにしましょう。いくら子どもが心配だからといって、結婚後の生活のあれこれに細かくアドバイスしたり、毎日のように電話やメールをしたりするのは過干渉といえます。

「結婚式の費用を援助したのだから、アドバイスぐらいはしてもよいだろう」「親心としてつい…」といった気持ちがあるかもしれませんが、実の子どもでも結婚すれば、ほかの家庭です。子どもは新しい家庭を築いているため、親が過度に関わるのはありがた迷惑といっても過言ではありません。

過度なアドバイスや干渉を続けていると、子どもは次第に親から離れていくおそれがあります。

子どもの配偶者や両家と良好な関係を築く

子どもが結婚すると、子どもの配偶者や配偶者の親といった関係者が広がります。親との関係が悪くなると、子ども夫婦の関係にも影響を与えかねないため、できるだけ良好な関係を築くように心がけたいものです。

良好な関係を築くには、まず互いの立場を明確にしましょう。たとえば、息子の嫁は実の娘ではありません。「実の家族のように親しくなろう」と思っても、実の娘ではないため簡単にはいかず、うまくいかないことに対してストレスがたまってしまいます。

子どもを介した義理の家族関係と理解し、適度な距離を保って関わることが良好な関係づくりにつながるでしょう。

自分たちでまかなえるだけの老後資金を貯めておく

かわいい子どもや孫のために、結婚費用や住宅購入費用、子育て費用をまかなうこと自体は間違っていません。しかし、援助したばかりに自分たちの老後資金が不足し、子どもに迷惑をかけてしまっては本末転倒です。

そのため、無理のない範囲で援助をしながら、同時に自分たちの老後資金をしっかり確保しておきましょう。

具体的に必要となる老後資金の額は、一概に表せません。持ち家なのか賃貸なのか、病気の有無、生活レベル、年金の受給額などによって大きく異なるためです。

老後資金の準備に向けて、いまからできることは次のようなものです。

- 退職後の生活費を計算する

- 退職金と受給予定の年金額を確認する

- 具体的な貯蓄額と期限を決める

- できるだけ長く働くことを考えておく

- 家計を見直して、不要な支出を抑える

- NISA(ニーサ、少額投資非課税制度)やiDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)などを活用して、資産を形成する

退職後の生活費を計算し、退職金と受給予定の年金額を確認したら、具体的な貯蓄額と期限を決めましょう。1,000万円や2,000万円といった漠然とした金額ではなく、実際の老後生活に必要な額を目標にかかげることで、より詳細な計画を立てられます。

子どもが住まない家は、いまのうちに売却しておく

子どもが住んでいない、また今後も住む予定がない家は、いまのうちに売却しておくのがおすすめです。

子どもが結婚して独立すると、家によっては親だけで住むにはスペースが広すぎるかもしれません。たとえば、2階建ての2階部分はほとんど使っていなくても、定期的に掃除や手入れをしないと家が傷んでしまいます。

子どもが住まない家は思い切って売却し、より自分たちの生活スタイルに合った住まいに移ることを検討してみましょう。売却で得た費用を、老後の生活資金や子どもへの援助資金などに充てられます。

家の売却には、不動産の一括査定サイトリビンマッチがおすすめです。複数の不動産会社へ同時に査定依頼できるため、手間を抑えて、より高い金額で売却できる可能性が高まります。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部

リビンマッチ編集部

リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。

誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。

運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)

人気ワード

マンション売却 (260) 戸建て売却 (189) 土地売却 (98) メリットとデメリット (72) アパート管理 (46) リスク (42) マンション管理 (40) 不動産投資 (39) ポイント (35) タイミング (26) 空き家 (25) 移住 (16) 利回り (15) 共有持分 (12) 競売 (12) 離婚 (11) 節税・減税 (10) 選び方 (7) 種類 (6) 工法 (5) イエウール (3) 老後 (3) リビンマッチ (2) 駐車場経営 (2) 戸建賃貸経営 (2) マンションの売却相場 (1) マンション相場の推移 (1) リノベーション (1) リースバック (1) マンション経営 (1)リビンマッチコラムを引用される際のルール

当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。

引用ルールについて