相続登記の義務化はいつから?登記しないと10万円以下の罰則に?

団塊の世代が後期高齢者へと迫っている今日では、今後不動産の相続が増えることは容易に想像できます。

もともと相続の登記は義務ではありませんでしたが、2021年4月21日に相続登記の義務化に関する法律が成立しました。今回は、その概要について、基礎から確認していきます。

もくじ

相続登記の義務化はいつから?

相続登記の義務化に関する法律は、2024年4月1日より施行される予定です。

義務化とは、定められた期間内に相続登記申請をしなければ罰則があることを意味します。

あと数年しかありませんので、今のうちにポイントを確認し法改正に備えておきましょう。

相続登記とは

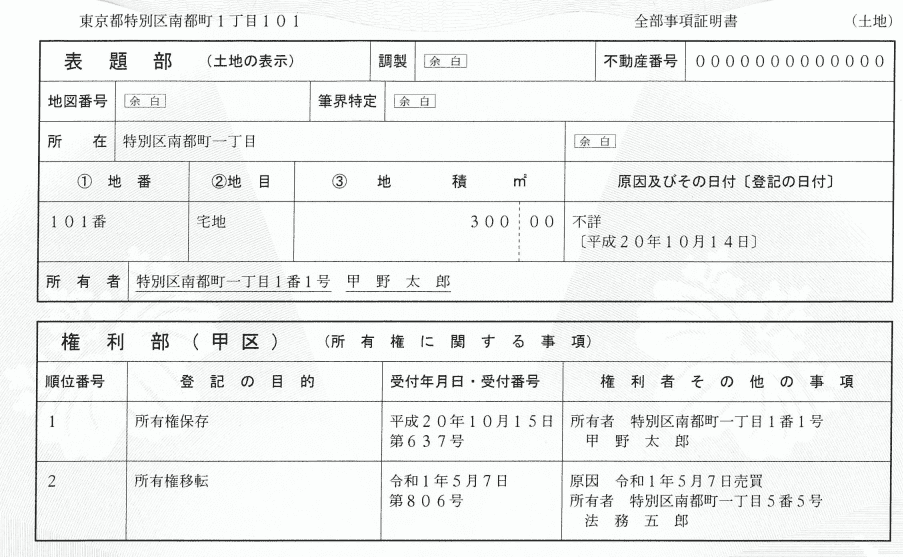

不動産登記には、不動産の面積や種類などの形状を記載する「表題部」と所有権や担保権などの権利関係を記載する「権利部」があります。「表題部」の登記は義務となっており、怠ると罰則の対象ですが、「権利部」の登記は義務化されていません。

たとえば、建物を建てると必ず「表題部」の登記しなければ罰則の対象ですが、不動産を購入して自分が所有権の名義人となる場合に登記をしなくても罰則の対象にはなりません。

| 改正前 | 改正後 | |

|---|---|---|

| 表題部 | 登記の義務がある | 登記の義務がある |

| 権利部 | 登記の義務がなし | 登記の義務がある |

イメージがつかない場合は下記の画像を参考にしてください。

相続登記の書類

相続登記とは、不動産の登記名義人が死亡した場合に相続人の名義に変更することです。これは所有権という「権利」に関する登記にあたるため、相続人への名義変更をしていなくても現在のところ罰則はありません。

すなわち、現在の法律では不動産の名義人が死亡してからたとえ50年放置されていてもなんら罰則がないということです。

義務化にする背景とは

では、これまで義務化されてこなかった相続登記がなぜ今になって義務化されることになったのでしょうか。

相続は、人が亡くなると民法で定められた順番と割合で発生するものです。

金銭などは分けやすいので比較的放置されることは少ないですが、不動産は分けることが難しいため放置されやすいです。

相続登記がされずに亡くなった人の名義のまま放置された結果、所有者不明になっている不動産が膨大な数存在しており、その経済的損失額は約6兆円ともいわれています。

不動産を放置されることを回避するべく政府が取った策が、今回の相続登記の義務化ということです。

では不動産が放置されやすいケースとはどういった場合なのでしょうか。

遺産分割協議がきちんと行われない

たとえば、Aさんが死亡し、妻のBさん、子供のCDさんが相続人である場合に、BCDで話し合い、Bさんが不動産を相続して、残りの財産はCさんDさん兄弟で分配したとします。

この話し合いを遺産分割協議といいます。しかし、相続人同士の仲が悪い場合や疎遠な関係だと、この遺産分割協議がやりにくいため、放置されることがあります。

では、放置するとどうなるのでしょうか。

人は必ずいつか亡くなりますから、相続登記を放っておくとさらに相続人の誰かが死亡して次の相続が発生します。

そうなると、相続人同士がもはや話したことや会ったこともない関係になる可能性があります。

たとえそうでなくても、連絡しづらいような遠い関係になることが多いでしょう。そうなると、自分たちで話し合いをまとめて相続登記をしようとしても難しく、放置されたまま亡くなった人の名義でいつまでも残り続けることになります。

相続の土地に価値がない

土地に価値がない場合も放置されることがあります。

地方の土地、たとえば山林などは評価額が数千円などというものも多く存在します。仮に相続で名義変更しても売却できないなどの理由で放置されます。

相続登記が義務化されるとどうなる?

現時点では相続登記の義務化に関する法律の具体的な施行日は決定しておりませんが、施行日より以前に相続を開始している不動産にも適用されます。

また、次に説明する一定の期限内に相続登記がなされない場合には、10万円以下の過料の対象となるため、注意が必要です。

3年以内に登記が必要

相続登記の期限は、「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」とされています。

また、施行日時点で相続が開始している不動産については、「施行日」または「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日」のいずれか遅い方から3年以内です。

とはいえ、話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合もあります。それに対して、今回の改正では応急手当のような方法が新設されます。

名称は未定ですが、「とりあえず、自分が相続人ですので、いったんその旨申告しておきます」という自己申告制度です。

これがなされると、法務局の登記官が登記記録に相続人から申告があった旨を記録し、その申告した相続人はいったん期限の経過による不利益は免れます。もちろん、後日遺産分割が成立して、自分がその不動産を承継することになった場合には、改めて相続登記をしなければなりません。

2年以内に変更登記が必要

相続登記とは直接関係ありませんが、一緒に法改正された登記の義務化をご紹介します。

不動産登記記録の所有者欄には「住所」「氏名」が記載されます。この2つが印鑑証明書や住民票の現在の記載内容と一致していることで、同一人物と判断されるのが不動産登記法の考え方です。

法務局の登記官が一人ひとり本人確認をするわけにはいきません。そのため、たとえば不動産を売却して所有権を買主に移転する登記申請があった場合には、売主の印鑑証明書に記載されている「住所」「氏名」が登記記録上と一致していなければ申請が却下されてしまいます。

不動産取得時の住所から売却時点での住所が変更されている場合には、所有権移転登記に先立って住所変更の登記をして、印鑑証明書の記載と一致させる必要があります。

結婚などで名字が変わった場合にも同様です。

これを、住所(氏名)変更登記といいますが、今回の法改正ではこの変更登記についても義務化しています。

変更登記の場合は、変更があった日から2年以内に変更登記をする必要があり、怠ると5万円以下の過料の対象ですので、こちらも併せて注意をしましょう。

不要な土地は国へ返却できる?

相続登記が放置される背景には、山林などの価値が著しく低い不動産が存在することが挙げられます。

今回の改正では、これを回避するべく不要な土地を国に引き取って管理してもらえる法律もできています。これを相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律、通称「相続土地国庫帰属法」といいます。

この法律は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地(相当な努力を払ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない土地をいう。)が増加していることに鑑み、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)(以下「相続等」という。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等がその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設し、もって所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的とする。

ただし、この内容は条件が厳しく、国への管理手数料として負担金を納めなければならないため、現時点では利用する人は少ないのではないかとみられています。

相続財産の中に価値の低い土地がある場合には、まずは売却の可能性がゼロと決めつけずに、不動産一括査定サイトを利用して売却の可能性を探ってみることから始めてみてはいかがでしょうか。

登記をせずに済む方法もある

今後は不動産を所有している人が身内にいる限り、相続登記の義務からは免れられません。

ただ、どうしても相続登記の義務から逃れる必要があれば、下記のような方法もあります。

そもそも相続せずに放棄する

相続放棄とは、相続が開始した後に管轄の家庭裁判所に申し立てをすることによって、相続人から離脱する制度です。

放棄することで相続人ではなくなるため、不動産の相続関係の話し合いが面倒だから、不動産の相続だけ離脱するというような都合の良いことはできません。相続に関するあらゆる義務から解放される代わりに、一切の財産は承継することができなくなります。

一般的には債務(借金など)の承継を避けるために利用される制度ですが、不動産の分割がややこしくて関わりたくなく、その他の相続財産が特にないような場合には検討するのもよいかもしれません。

相続前に売却する

不動産の所有者が生前に売却して現金に換えてしまうという方法があります。

当然ですが、不動産よりも現金の方が分けやすいので、特に不動産を後の世代に承継する必要がない場合に検討します。

分配しにくい不動産よりもお金として残す方が、相続人によっては楽になるでしょう。

大手住宅メーカーの注文住宅販売や不動産テック企業の仲介業務に4年間携わり、不動産取引にかかわった件数は350件以上にわたります。2021年よりリビンマッチコラムの執筆・編集を担しています。皆さんが安心して不動産取引を行えるよう、わかりやすくリアルな情報を発信します。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部

リビンマッチ編集部

リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。

誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。

運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)

人気ワード

マンション売却 (260) 戸建て売却 (189) 土地売却 (98) メリットとデメリット (72) アパート管理 (46) リスク (42) マンション管理 (40) 不動産投資 (39) ポイント (35) タイミング (26) 空き家 (25) 移住 (16) 利回り (15) 共有持分 (12) 競売 (12) 離婚 (11) 節税・減税 (10) 選び方 (7) 種類 (6) 工法 (5) イエウール (3) 老後 (3) リビンマッチ (2) 駐車場経営 (2) 戸建賃貸経営 (2) マンションの売却相場 (1) マンション相場の推移 (1) リノベーション (1) リースバック (1) マンション経営 (1)リビンマッチコラムを引用される際のルール

当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。

引用ルールについて