旗竿地の評価は約2~3割低い!それでも高く売却する方法

土地の価値は立地条件と敷地の形状、接道状況で決まります。

不動産の流通市場の中でも、旗竿地の扱いには特に注意が必要です。

今回は、旗竿地の特徴から評価額の計算方法まで詳しく解説します。また、売却する際の注意点まで紹介するので、ぜひ今後の使い道を検討してみましょう。

もくじ

旗竿地とは?

そもそも旗竿地とはどういった土地のことをいうのでしょうか。

旗竿地の定義

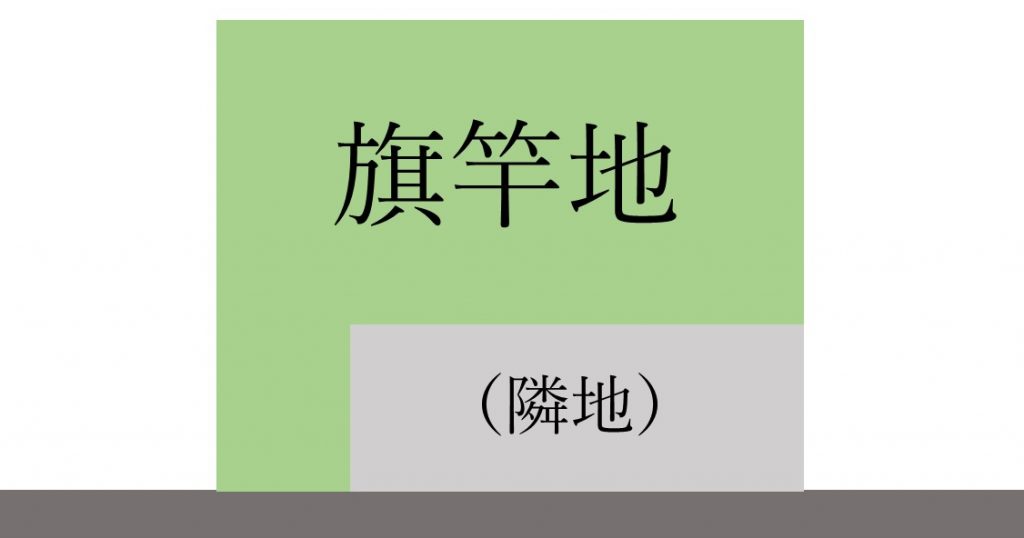

旗竿地とは、道路に面している部分(間口)が狭く、通路のようになった部分を通って奥に広いスペースのことです。

旗竿地

通路部分を竿、奥の敷地を旗に見立てて、以下のように呼ばれます。

- 旗竿地

- 旗竿敷地

- 路地状敷地

間口や通路部分の幅は約2〜2.5mで、駐車スペースになっていることが多いです。

なぜ旗竿地ができるのか

旗竿地のような変わった形状の敷地は、なぜできてしまうのでしょうか。

旗竿地は最初からこのような敷地形状だったわけではありません。

手前の土地と合わせてひとつの大きな敷地だったものを不動産会社が買い取り、分譲地や新築戸建てとして再販します。その際、買いやすい価格帯にするため、手前の土地と分割して販売することで旗竿地が生まれます。

もともとの大きな土地が売却される理由は、相続や住み替え、税負担などさまざまです。

都心部など地価の高いエリアでは、区画の大きな土地は価格が高すぎて、高所得者以外の方には手が届かないことが多いです。そのため、このように細かく分筆することで買いやすい価格帯にしています。

また、もともと奥行きの長い土地を2分割する場合、2筆の間口幅をそろえてしまうと、それぞれ建物を建てるスペースが確保できません。

敷地の形状によっては手前と奥で2分割する方が建物が建てやすいため、旗竿地が生まれます。

再建築不可物件に要注意

旗竿地の取引で気をつけたいのは、建築基準法の接道義務を満たさない土地があるという点です。

建物を建築するためには、幅員4m以上の道路に2m以上面している必要があります。

建築物の敷地は、道路(中略)に二メートル以上接しなければならない。

(前略)「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(中略)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

旗竿地の中には一部接道幅(間口)が2mに満たない物件があります。そのような物件は新しく建物を建てることができない、再建築不可物件となります。

再建築不可物件は著しく評価が下がってしまうため、所有している土地の間口が2m以上あるかという点はしっかり確認する必要があります。

どういう評価をされる?

旗竿地は、不動産市場の中でどのような評価になるのでしょうか。旗竿地のメリットとデメリットを踏まえて、確認していきましょう。

旗竿地のメリット

まずは、旗竿地のメリットを紹介します。

購入者が買いやすい価格

旗竿地の特徴は、何といっても購入者にとって買いやすい価格であることです。

土地の価格を計算する時には、坪単価や㎡単価など、1坪や1㎡あたりの価格を指標にします。

旗竿地は敷地形状が特殊なため、同じ立地条件や広さの整形地と比較すると、坪単価や㎡単価が安くなります。

購入者は、デメリットに納得さえしていれば、住宅の取得金額が大幅に抑えられたり、予算オーバーだと思っていたエリアでも戸建てに手が届くということが多々あります。

そのため、ほかのライバル物件よりもターゲットが広がることはメリットといえるでしょう。

プライバシーが守られる

道路に面したところに窓があると、通行人から室内が見えやすくなってしまいます。

旗竿地の場合、家は道路から奥まった部分に建っています。そのため、通行人の目を気にする必要がなく、プライバシー性が高いといえます。

また、道路から奥まったところに建物があるため、車の走行音なども気になりにくいという特徴があります。

駐車場が2台分確保しやすい

都心部では土地の価格が高いため、一般的な戸建ての場合駐車スペースはギリギリ1台分を確保できるというケースが大半です。

しかし、旗竿地であれば通路部分を有効活用することで、2台分の駐車スペースが確保しやすいです。

車を2台保有している方にとっては、メリットが大きいです。

旗竿地のデメリット

次に、旗竿地のデメリットを紹介します。

日当たり・風通しが悪い

旗竿地は周囲を建物に囲まれているため、1階部分の日当たりや風通しが悪いというデメリットがあります。

風通しが悪いと、湿気などがこもりやすいため家の劣化が進みます。さらに、日当たりが悪いと、1年中電気をつける必要があるケースもあります。

ただし、戸建ての場合は、以下のように間取りを工夫することで風通しや採光を確保することも可能です。

- リビングを2階にする

- 吹き抜けや天窓などを設ける

吹き抜け

また、共働きなど、ライフスタイルによっては日当たりを気にしないという方も多いかもしれません。

類焼のリスクが大きい

周囲を建物に囲まれていると、近隣で火災が発生した時に類焼のリスクが高くなります。住宅密集地の場合は、隣の建物との距離が近いため、さらにリスクは上がります。

旗竿地に建てる建物は、耐火性の高い外壁を選ぶことが大切です。

縦列駐車になる

2台分の駐車スペースが確保しやすいことをメリットとして紹介しました。しかし、その駐車場は縦列駐車になります。

つまり、奥に駐車している車を出したい時は、一度道路側の車を出す必要があります。そのため、使い勝手が悪くなることはデメリットといえるでしょう。

再建築時にコストがかかる

旗竿地と整形地の2区画における新築戸建て分譲の場合、まずは手前のスペースを十分に使いながら旗竿地の建物の施工を進めます。その後、手前の土地の建物を施工します。

しかし、建て替え時の作業は、旗竿地の敷地内だけで行う必要があります。

この際、通路部分に大型の重機が入れない場合、職人の数を増やす必要があります。解体費用などが高額になり、再建築コストが高くなってしまう可能性があります。

リセールバリューが低い

旗竿地の物件は、前述したとおり、購入時には価格が抑えられておりメリットがあります。しかし、逆にいえば高く売れないということでもあります。

実際に建物が建っている場合、日当たりの悪さや建て詰まり感が目立ちやすく、予想以上に価格が安くなってしまうというリスクもあります。

評価額の計算方法

整形地と比べて評価が低くなってしまう旗竿地ですが、その評価額の計算方法のひとつを紹介します。

土地の評価を算出する時に重要なのが、間口(接道幅)と、道路からの奥行きの長さです。旗竿地の場合、道路からの奥行きが長いため、その影響は奥行価格補正率によって補正されます。

路線価とは、国税庁が毎年公表している、固定資産税などの根拠になる1㎡あたりの土地の価格です。

路線価の数値は実勢価格の約7〜8割とされています。

間口狭小補正率や奥行長大補正率は、国税庁「奥行価格補正率表(昭45直資3-13・平3課評2-4外・平18課評2-27外・平29課評2-46外改正)」で確認できます。

計算例

では具体例を出して計算してみましょう。

以下の条件の土地があるとします。

- 路線価が1㎡あたり30万円の普通住宅地区

- 間口2m・奥行が20mの旗竿地100㎡

- 手前には、間口が8m・奥行12.5mの整形地100㎡(補正率1.0のため評価額3,000万円)

旗竿地の評価額はどのように計算されるのでしょうか。

この場合、間口狭小補正率は0.9、奥行長大補正率は0.9となります。

このように、旗竿地は同じ立地でも2割近い価格差がついてしまいます。

旗竿地は売りにくい?

評価額が低くなりやすい旗竿地ですが、旗竿地を所有している方や相続した方が売却したい場合、売りにくくなってしまうのでしょうか。

一般的な整形地より価格相場が約2〜3割安い

旗竿地は、一般的な整形地と比較すると価格が約2〜3割安くなる傾向にあります。しかし、どの程度の価格差になるかは地域差や物件の条件によって違います。

たとえば、再開発などで注目されているエリアは価格差が小さいという例もあります。また、隣地に大きな庭や駐車場などがあって採光が確保されている場合は、価格差が小さいというケースもあります。

売却する場合は、その地域の不動産相場や、個別の不動産の特性を確認する必要があります。

おとり物件に使われやすい

旗竿地は、坪単価や㎡単価が安くなるため、文字だけの不動産広告でおとり物件に使われやすいことに注意が必要です。

インターネットで物件検索する人が増え、文字情報だけの不動産広告で集客したお客さんに現地でアポイントを取るというケースがあります。

デメリットを理解せずに見学するため、現地で日当たりの悪さや建て詰まり感が気になって購入者の意欲が下がってしまいます。

旗竿地の売却は、旗竿地であることをしっかり情報開示した上で、適正価格で売り出すことが重要です。

不動産買取という選択肢

旗竿地には採光や再建築時のネックがあるため、売却に時間がかかりやすい傾向があります。

現金化を急いでいる場合には、不動産買取という選択肢もおすすめです。

買取価格は市場価格よりも安くなってしまう点は注意が必要です。しかし、旗竿地の場合は一般の買主相手にも価格を下げざるを得ないケースも多いため、業者によっては大きく変わらないケースもあります。

まずは、通常の売買相場を把握した上で、スピーディな現金化や仲介手数料不要のメリットを考慮して検討するのもよいでしょう。

リビンマッチを活用しよう

旗竿地の売却にあたっては、まずは市場価格を理解するところからスタートすることが重要です。

不動産売却の一括査定サイトである「リビンマッチ」を活用して複数の不動産会社に同時に査定を依頼することで、実際に売れる価格を正確に把握できます。

また、価格だけでなく担当者が親身に相談に乗ってくれるかなど、対応を比較できます。

リビンマッチを利用する際は、入力フォームに旗竿地であることや、間口(接道幅)や奥行きの長さをしっかりと明記しておきましょう。

旗竿地に関するよくある質問

- 旗竿地はどうして評価が低い?

- 日当たりや風通しが悪く、スペースを利用しにくいことが理由として挙げられます。また、奥行価格補正率や間口狭小補正率によって補正されるため、旗竿地の評価額は同じ立地でも2割近い価格差がついてしまいます。

- 旗竿地は売りにくい?

- 一般的な整形地と比較すると価格が約2〜3割安くなる傾向にありますが、地域差や物件の条件によって違います。売却時には、旗竿地であることをしっかり情報開示した上で、適正価格で売り出すことが重要です。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部

リビンマッチ編集部

リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。

誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。

運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)

人気ワード

マンション売却 (260) 戸建て売却 (189) 土地売却 (98) メリットとデメリット (72) アパート管理 (46) リスク (42) マンション管理 (40) 不動産投資 (39) ポイント (35) タイミング (26) 空き家 (25) 移住 (16) 利回り (15) 共有持分 (12) 競売 (12) 離婚 (11) 節税・減税 (10) 選び方 (7) 種類 (6) 工法 (5) イエウール (3) 老後 (3) リビンマッチ (2) 駐車場経営 (2) 戸建賃貸経営 (2) マンションの売却相場 (1) マンション相場の推移 (1) リノベーション (1) リースバック (1) マンション経営 (1)リビンマッチコラムを引用される際のルール

当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。

引用ルールについて