土地売却前に知っておけば良かった…土地の売却の進め方を徹底解説!

「土地を売りたいけれど、何から始めればよいのか分からない」という方もいるのではないでしょうか。初めて土地を売る場合、まずは売却に関する全体の流れを把握することが大切です。

本記事では、土地を売却する手順やかかる費用、税金などについて解説します。相続した土地を売る場合や、古家付き土地の売却の流れについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 複数の不動産会社で査定したい

- 早く売却して、ローンに充てたい

- 遠方にある物件なので地元の不動産会社に依頼したい

- いまの物件価値を知りたい

- どの不動産会社に相談していいのかわからない

もくじ

1,000人アンケート!土地売却の前に知っておけばよかった情報とは?

1,000人アンケート

※<アンケート内容>人数:1,000名

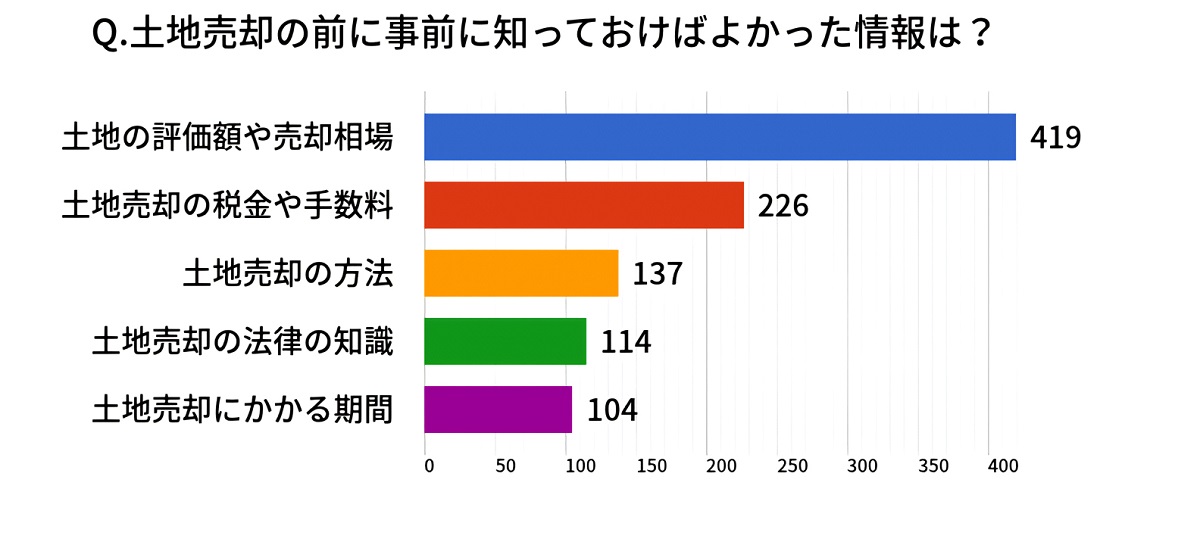

Q.【土地売却の経験がある20~60代】土地売却の前に事前に知っておけばよかった情報は何でしたか?

土地売却の経験がある20~60代の方へ、「土地売却の前に知っておけばよかった情報は何でしたか?」というアンケートを実施した結果です。

アンケートの中で一番「知っておけばよかった」と回答があった項目は、「土地の評価額や売却相場」についてです。

「相場を知らず、思っていた金額よりも安く土地を手放してしまいました」「不動産の売却の際にその相場を理解していれば取引もスムーズに進んだと思い、後悔している」などの意見が多く、土地の売却を検討する場合は、土地の評価額や売却相場をしっかり調べておくことが重要であるという結果になりました。

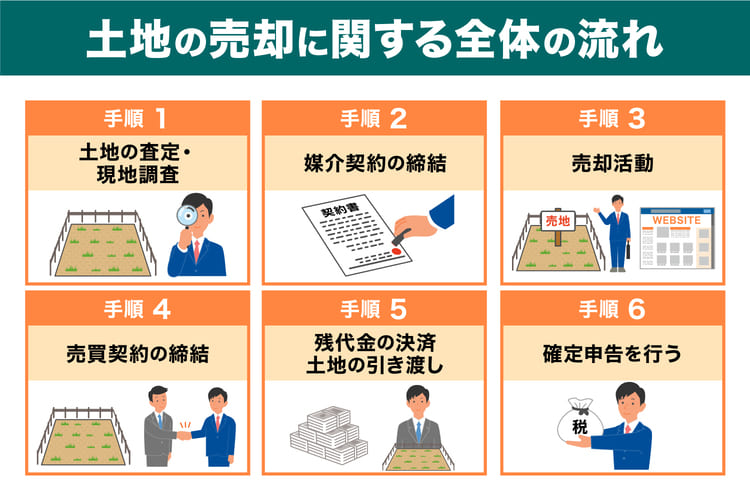

土地の売却に関する全体の流れを確認

土地の売却に関する全体の流れ

土地を売却する場合には取引の全体像を知ることが大切です。売却の大まかな流れは、以下の6つの手順に分けられます。

- 土地の査定・現地調査

- 媒介契約の締結

- 売却活動

- 売買契約の締結

- 残代金の決済・土地の引き渡し

- 確定申告を行う

手順1:土地の査定・現地調査

商談風景

まずは土地の査定の依頼方法や現地調査の流れ、査定結果がどのように報告されるのかについて解説します。査定・現地調査の流れは以下のとおりです。

- 査定を依頼する前に相場を調べておく

- 不動産会社に査定を依頼する

- 現地調査の日程を決める

- 現地調査が行われる

- 査定結果の報告

それぞれ詳しく解説します。

査定を依頼する前に相場を調べておく

不動産会社に査定を依頼する前に相場を調べておくと、土地がいくらくらいの金額になるのか、大まかな目安を知ることができます。また相場を把握することで、土地を適正な価格でスムーズに売りやすくなります。

相場を調べる方法の一つは土地売却サイトを活用することです。土地売却サイトではエリア別に、坪単価の上昇や下落の傾向が分かる「m2単価推移」、土地の売買の「取引数推移」、「駅からの距離×売却価格」、「広さ×売却価格」などの情報を公開しています。その他にも過去の取引事例、公示地価・基準地価、路線価、固定資産税評価額なども記載しているため、土地の大まかな相場を把握する参考になります。

また土地の相場の調べ方を詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

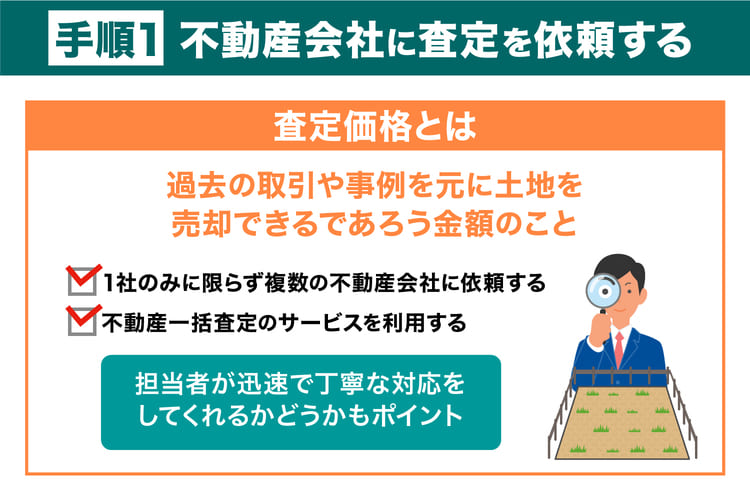

不動産会社に査定を依頼する

手順1 不動産会社に査定を依頼する

査定してもらう際は、1社のみに絞らず複数の不動産会社に依頼することがおすすめです。査定価格とは過去の取引や事例を元に、土地を売却できるであろう金額のことを指します。同じ土地でも不動産会社によって異なる査定価格が提示される場合もあります。

複数の不動産会社に個別に依頼すると手間がかかるため、不動産一括査定のサービスを利用すると便利です。不動産一括査定は土地の条件や情報を1度入力するだけで複数の不動産会社に査定を依頼できます。

不動産一括査定を申し込むと簡易査定の結果が複数提示され、その中から現地調査を依頼する不動産会社を絞り込めます。なお不動産会社の選び方に関しては、査定価格だけでなく、担当者が迅速で丁寧な対応をしてくれるかどうかもポイントです。

現地調査の日程を決める

簡易査定の結果は物件の情報や書類に基づいたあくまでも参考の金額です。実際の金額は土地の立地や形状にも大きく左右されるため、より実情に基づいた査定価格を算出するためには現地調査しなければなりません。簡易査定で提示された金額は現地調査によって高くなる場合もあれば、反対に低くなる場合もあります。

現地調査を依頼する不動産会社の候補が決まれば、次は実際の日程を調整します。査定だけでなく、現地調査についても複数の不動産会社に依頼することがおすすめです。

現地調査にかかる時間の目安は約2時間です。土地だけの査定の場合は、基本的に立ち会いは必要ありません。ただし、建物込みの査定の場合には立ち会いが必要となります。

現地調査が行われる

現地調査とは、資料だけでは分からない土地の情報や周辺環境について実際に現地で調査や測定する作業です。現地調査では売却を考えている土地に不動産会社の担当者が訪問します。

現地調査で確認されるポイントは多岐に渡り、土地の境界や地勢、前面道路の確認などが含まれます。その他、門塀・庭石・庭木、電柱・止水栓・ガス栓、地中埋設物、土壌汚染なども確認項目です。

また現地訪問では土地の正確な見積もりを行うため、担当者から土地に関する質問を受ける場合があります。売却時・売却後のトラブルを避けらるためにも担当者からの質問には正しく回答しましょう。

査定結果の報告

現地調査による査定結果は、調査から約1週間で届くことが一般的です。査定価格については提示された金額の根拠を聞いてください。しっかりと理由を聞くことで金額に納得感が得られるとともに、担当者の技量や査定結果の妥当性の判断材料となります。

実際に売却の仲介を依頼する不動産会社を決める際は、査定結果について納得でき、説明が丁寧で信頼できる会社を選びましょう。反対に査定結果についての根拠が曖昧で、理由の説明がしっかりなされない不動産会社を選んでしまうと、たとえ土地を売却できたとしても、費用面や対応面で満足できない結果になってしまうケースがあります。

- 複数の不動産会社で査定したい

- 早く売却して、ローンに充てたい

- 遠方にある物件なので地元の不動産会社に依頼したい

- いまの物件価値を知りたい

- どの不動産会社に相談していいのかわからない

手順2:媒介契約の締結

現地調査や査定結果の提示が終わり、仲介を頼む不動産会社が決まれば、次は媒介契約を締結します。媒介契約の流れは以下のとおりです。

- 3種類の媒介契約から一つを選択する

- 媒介契約を締結する

3種類の媒介契約について、詳しく解説していきます。

3種類の媒介契約から一つを選択する

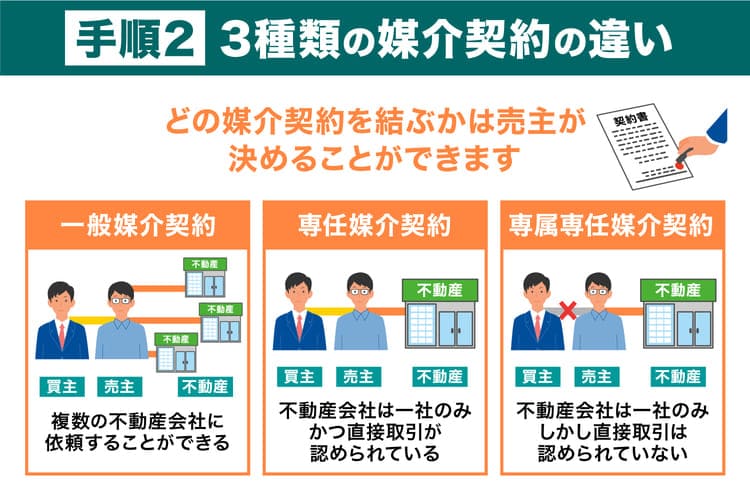

手順2 3種類の媒介契約の違い

一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類の媒介契約の中から一つを選択しましょう。媒介契約ごとに、それぞれ自己発見取引(自分で買主を見つけて直接取引すること)が可能か、複数会社と契約可能かなどの条件に違いがあります。

売主の希望や売却する土地の条件によって適した媒介契約は異なります。

| 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |

|---|---|---|---|

| 自己発見取引が可能か | 可能 | 可能 | 不可 |

| 2社以上と契約可能か | 可能 | 不可 | 不可 |

| 他社への通知義務 | (明示型なら)あり | なし | なし |

| 契約の有効期間 | 指定なし | 3カ月以内 | 3カ月以内 |

| 状況の報告義務 | 任意 | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |

| 指定流通機構への登録 | 任意 | 7日以内に登録 | 5日以内に登録 |

それぞれについて詳しく解説します。

一般媒介契約

一般媒介契約は土地売却の自由度が高い方法です。複数社と媒介契約を結ぶことも自分で土地の買主を探すこともできます。

ただし、2社以上と契約できることで不動産会社からすれば積極的に販売活動しづらい面もあります。たとえば、せっかく力を入れて土地の販促をしても最終的な売買契約を他の不動産会社が受け持ってしまうと仲介手数料が得られず利益にならないからです。

また売主からしても複数の不動産会社と連絡を取り合う必要があるため、手間になる場合があるかもしれません。

一般売買契約が向いているのは、自分でも買主を探したい人や、複数の不動産会社とこまめにやりとりできる人です。また土地が人気エリアにあって売れやすい条件であれば、それぞれの不動産会社が自社での売買契約を目指して積極的に販促活動をするため、一般売買契約でも納得のいく成果を得やすい傾向にあります。

専任媒介契約

専任媒介契約では媒介契約できる不動産会社が1社に絞られますが、自力で買主を見つけて直接取引する、いわゆる自己発見取引が認められています。契約するのは1社だけなので、不動産会社からしても安心して宣伝広告費をかけやすい契約方法です。土地の販促活動に力を入れてもらいやすいため、スムーズに買主を見つけられる傾向にあります。不動産会社が1社で済むため、やりとりの手間がかからないことも利点の一つです。

またこの契約方法なら、自分で買主を探すこともできます。周囲で土地に興味がある人を見つけられれば、そちらで売買することも可能です。

不動産会社からの積極的な販促活動を受けたい人や、自分でも買主を探したい人は専任媒介契約に向いています。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は自分で買主を探すことができず、契約する不動産会社が1社に限られる契約方法です。制約が多い反面、契約した不動産会社からのサポートを受けやすく販促活動に力を入れてもらいやすいため、土地が早く売れやすいという利点があります。

専属専任媒介契約では、土地の売却ルートが契約した不動産会社の仲介の1点に絞られるため、売却の成否に会社選びが大きく関わってくることが特徴です。実力があり信頼できる不動産会社を慎重に見極めるようにしましょう。

専属専任媒介契約が向いているのは不動産会社の細やかなサポートを受けたい人や、とにかく早く土地を売却したい人です。また土地売却の窓口を1つに絞り、やりとりを簡単にしたい場合にも専属専任媒介契約がおすすめです。

- 複数の不動産会社で査定したい

- 早く売却して、ローンに充てたい

- 遠方にある物件なので地元の不動産会社に依頼したい

- いまの物件価値を知りたい

- どの不動産会社に相談していいのかわからない

手順3:売却活動

不動産会社との媒介契約が締結できたら、次はいよいよ売却活動に移ります。売却活動の大まかな流れは以下のとおりです。

- 売り出し価格を決めて広告活動や情報発信を行う

- 売買契約に向けて土地の購入希望者との交渉を行う

それぞれ詳しく解説します。

売り出し価格を決めて広告活動や情報発信を行う

売却活動では初めに売り出し価格を決めます。売り出し価格の決定権は売主にありますが、適正な価格に設定するため、不動産会社と相談して決めることが大切です。

土地の相場から大きくかけ離れた価格設定にしてしまうと、本来得られたはずの利益を逃してしまったり、なかなか購入希望者が現れず売却までに時間がかかってしまったりする可能性があります。適正価格を把握するためには近隣の土地の相場を調べることや、不動産ポータルサイトで似た条件の土地をチェックするのがおすすめです。

土地を売れやすくするポイントは、その土地の魅力を発信することです。周辺環境の利便性や駅までの距離などは土地を探す多くの人が知りたい情報であるため、しっかりと広告に記載することで注目を集めやすくなります。

売買契約に向けて土地の購入希望者との交渉を行う

土地の購入希望者が現れたら売却活動が終わるわけではありません。次は売買契約に向けて交渉し、条件の調整や擦り合わせをする必要があります。

交渉では土地の売却価格だけでなく、支払い方法や引き渡し日など売買に関わるさまざまな条件についての調整が行われます。土地に建物や樹木などがある場合は、売主・買主のどちらが撤去するのか、残りの固定資産税はどちらが支払うのかなども交渉で話し合うべき事項です。

また、購入希望者からの値引き交渉が行われる場合もあります。無理に値引きに応じる必要はありませんが、値下げしないことで土地が売れなくなってしまう可能性があります。購入希望者との交渉では不動産会社が間に入るため、困ったことや相談などがあればサポートを受けるようにしましょう。

- 複数の不動産会社で査定したい

- 早く売却して、ローンに充てたい

- 遠方にある物件なので地元の不動産会社に依頼したい

- いまの物件価値を知りたい

- どの不動産会社に相談していいのかわからない

手順4:売買契約の締結

手順4 売買契約の締結

購入希望者が見つかり、売買の条件などの交渉がまとまれば、次はいよいよ売買契約を結びます。

基本的に売買契約は一度締結すると、解消や変更ができません。約束を反故にしてしまうと違約金を請求される場合もあります。またできるだけ希望の条件で契約できるよう、しっかりと契約内容を確認することが重要です。

売買契約の締結の流れは以下のとおりです。

- 契約の日程調整を行う

- 売買契約を結ぶ

それぞれ詳しく解説します。

契約の日程調整を行う

売却の条件がある程度決まったら、不動産会社が契約の日程調整をします。ここまでの交渉は不動産会社が売主と買主の間に入っていましたが、売買契約の当日には売主と買主が直接対面し、契約を交わさなければなりません。実際に顔を合わせることで売主が買主に細かく質問したり、話を聞いたりできるなどの利点があるためです。

ただし売主が遠方に住んでいるケースなど、移動が困難な場合には持ち回り契約が行われる場合もあります。持ち回り契約は買主・売主がそれぞれ別の場所や日程で捺印・署名する方法です。

売買契約を結ぶ

売買契約では売主・買主だけでなく双方の不動産会社も同席し、契約は不動産会社の一室で行われることが多いです。不動産会社の宅地建物取引士と共に重要事項説明書の内容を確認していきます。重要事項説明書とは代金の支払い方法や、契約解除の規定などが記載された書類です。

重要事項説明書の確認が終わり、契約内容に問題がなければ買主・売主の双方が契約書に捺印・署名することで売買契約が締結されます。売買契約時には、買主から売主へ土地の売却価格の一部が支払われることが一般的です。

売買契約の締結後に決められた義務を果たさなければ、違約金が発生するケースもあるため、契約内容について疑問がある場合や納得がいかない場合には、このタイミングで確認や話し合いをすることが大切です。

手順5:残代金の決済・土地の引き渡し

売買契約が締結された後は残代金の決済と土地の引き渡しが行われます。残代金の決済・土地の引き渡しの大まかな流れは以下のとおりです。

- 引き渡しの準備を行う

- 手付金を除いた残金を受領する

- 不動産会社や司法書士に報酬を支払う

- 所有権移転登記を申請する

それぞれ詳しく解説します。

引き渡しの準備を行う

売買契約の締結が終われば、次は土地を引き渡す準備をします。引き渡しの準備として必要な作業は契約内容によってさまざまです。

たとえば、土地に建物や樹木、荷物などがあるケースでは売買契約によって撤去を約束している場合、引き渡しの当日までに片付けておかなければなりません。建物や樹木、荷物の撤去に関しては、解体業者や造園業者、廃品回収業者などに依頼しましょう。

また引き渡しまでに土地の測量をしておかなければならない場合、測量士または土地家屋調査士に依頼する必要があります。

契約で決められた日時までに、決められた状態・条件で買主に土地を引き渡せない場合は、売主に違約金の支払い義務が生じることがあります。引き渡し日の設定はあまり急ぎすぎず、契約内容を考慮してある程度余裕を持たせておくことが大切です。

手付金を除いた残金を受領する

売買契約で決められた支払い日に、手付金を除いた土地の代金を受領します。土地の引き渡しと代金の受領は同時に行われることが多いです。

買主が住宅ローンを利用して土地を購入する場合には、住宅ローンの承認を待ってから決済されます。また金融機関や銀行で引き渡しの手続きが行われる場合もあります。

土地の引き渡しに際しては、同日中に土地の名義変更をしなければなりません。土地の名義変更では申請後に法務局で審査が行われるため、完了までに約1〜2週間かかります。書類に不備があれば修正・再提出などが必要となり、2週間以上かかる場合もあります。名義変更の手続きについて、なるべくスムーズに進めたい場合は司法書士に依頼することも可能です。

不動産会社や司法書士に報酬を支払う

買主から代金を受領し決済手続きが完了すれば、次は不動産会社と司法書士に報酬を支払いましょう。不動産会社への仲介手数料は多くの場合、売買契約の締結時に50%、土地の代金の決済時に50%を支払います。ただし不動産会社や媒介契約によっても異なる場合があるため、支払いのタイミングは事前に確認しておくと安心です。

司法書士には土地の名義変更の手数料を支払います。他にも土地売却に関してサポートを受けていれば、その分の手数料も必要です。名義変更の手数料は事務所によって異なり、依頼内容や地域によっても左右されますが、相場は約5万〜15万円です。

所有権移転登記を申請する

法務局で所有権移転登記を申請しましょう。申請書とあわせて複数の添付書類を提出してください。申請後に登記上の所有者が売主から買主に変更されれば、土地の引き渡しが成立します。

土地の売却が完了し、売却益が発生した場合には確定申告が必要です。確定申告については次項で詳しく解説します。

手順6:確定申告を行う

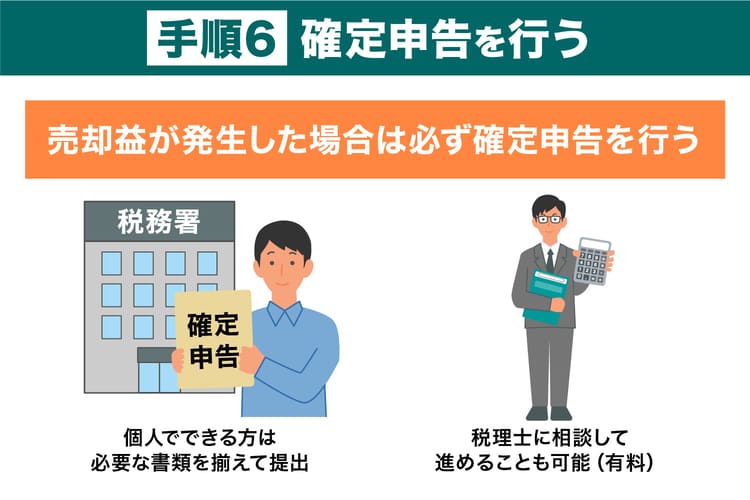

手順6 確定申告を行う

土地の売却によって利益が生じた場合には、確定申告をしなくてはなりません。確定申告の流れについては以下のとおりです。

- 売却益が発生した場合は、確定申告を行う

- 土地売却の完了

それぞれ詳しく解説します。

売却益が発生した場合は、確定申告を行う

土地の売却益に対しては所得税と住民税が課税されるため、確定申告をする必要があります。確定申告の申告期間は、土地を売却した翌年の2月16日から3月15日までです。

自力で確定申告する場合には、書類を郵送する方法やインターネットで国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用する方法、そして各地区で設置される確定申告会場に行く方法があります。

確定申告ではさまざまな書類が必要となるため、手続きが煩雑に感じられる場合には税理士事務所に依頼することも選択肢の一つです。税理士事務所に支払う手数料が発生しますが、書類の入手や記入の手間が省け、手軽に確定申告を行えます。

土地売却の完了

土地の売却益に関する確定申告が終われば、売却の一連の流れが完了します。

ここまでは特に条件がない、土地の売買の一般的な流れを解説しました。相続した土地の売却や、古家付きの土地の売却の場合には、他にも手続きが必要となる場合があります。

次項では相続した土地の場合、そして古家付きの土地を売却する場合の流れについて詳しく解説します。

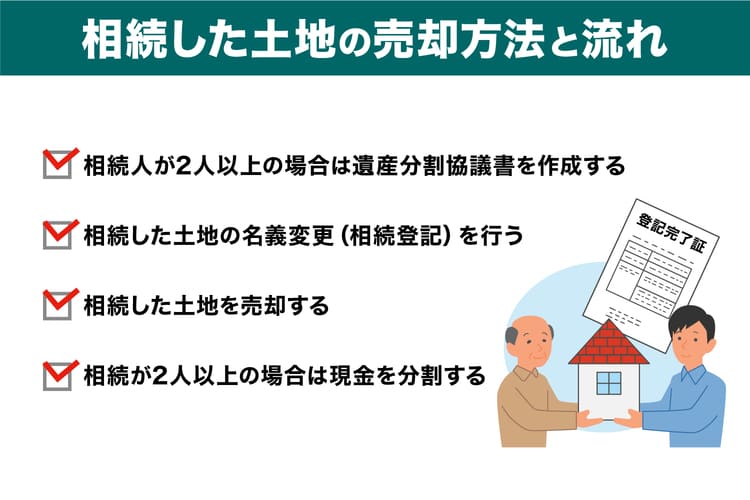

相続した土地の売却方法と流れ

相続した土地の売却方法と流れ

土地を売却する動機として多いのが、土地の相続です。既に住んでいる土地があると、相続によって土地が手に入っても活用が難しい場合があります。特に遠方なら土地の管理も難しく、誰かに譲りたいと考える人もいるでしょう。

相続した土地を売却する場合、通常の土地を売る手順に加えて相続関連の手続きをする必要があります。相続した土地の売却の流れは以下のとおりです。

- 相続人が2人以上の場合は遺産分割協議書を作成する

- 相続した土地の名義変更(相続登記)を行う

- 相続した土地を売却する

- 相続が2人以上の場合は現金を分割する

それぞれ詳しく解説します。

1.相続人が2人以上の場合は遺産分割協議書を作成する

土地の相続人が2人以上いる場合は、遺産分割協議書の作成が必要です。遺産分割協議とは相続財産の分割について相続人同士で話し合うことなので、相続人が1人の場合には必要ありません。

遺産分割協議では相続の対象となる財産を全て目録として書き出し、誰が何を相続するのか相続人で調整します。協議で決定した内容を書面として残し、相続人全員が捺印・署名したものが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書の作成は司法書士や行政書士に依頼することが多いですが、自分で作成することも認められています。自分で作成する際には後々のトラブルを防止するため、相続人と相続財産、そして協議成立の年月日を明記するようにしましょう。

2.相続した土地の名義変更(相続登記)を行う

相続した土地を売却する場合には相続登記、つまり土地の名義を被相続人から相続人へ変更することが必要です。

土地を売却できるのは原則、土地の名義人のみであるため、相続後は名義を自分に移しておかなくてはなりません。土地を相続しても名義をそのままにしていると、他の相続人が売却できてしまうケースもあります。相続後はできるだけ早く、土地の名義変更を済ませておきましょう。

相続登記の申請は相続人の居住地ではなく、相続対象の土地の所在地を管轄する法務局に提出します。名義変更は申請から約1〜2週間で完了することが一般的です。

3.相続した土地を売却する

相続した土地を売却する場合でも相続登記が完了していれば、売却の手順自体は先ほど解説した通常の土地と同様です。まずは不動産一括査定のサービスを利用し、相場や適正価格を掴むところから始めましょう。

一括査定の結果や対応から契約する不動産会社を決め、土地の売却を進めていきます。特に遠方の土地を売却する場合には、取引を不動産会社に任せることが多くなるため、信頼できる会社や担当者を見極めることが大切です。

4.相続が2人以上の場合は現金を分割する

土地が売却できれば前述の遺産分割協議で決定した割合にのっとって、受け取った土地の代金を分割します。また相続した土地の売却では登録免許税や印紙税、所得税・住民税などがかかるため、相続人全員で支払います。

なお相続人が1人の場合には土地の権利が分割されないため、売却で得られた利益も分割する必要はありません。売却益については通常の土地と同様、確定申告が必要です。

- 複数の不動産会社で査定したい

- 早く売却して、ローンに充てたい

- 遠方にある物件なので地元の不動産会社に依頼したい

- いまの物件価値を知りたい

- どの不動産会社に相談していいのかわからない

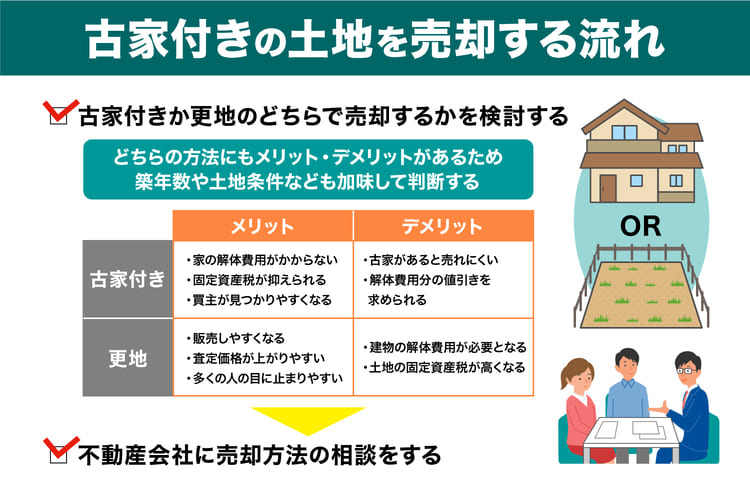

古家付きの土地を売却する流れ

古家付きの土地を売却する流れ

古家付きの土地を売却する場合にも、通常の土地売却の流れに加えて、いくつかの手続きが必要になります。古家付きの土地を売却する流れは以下のとおりです。

- 古家付きか更地のどちらで売却するかを検討する

- 不動産会社に売却方法の相談をする

それぞれ詳しく解説します。

1.古家付きか更地のどちらで売却するかを検討する

古家付きの土地の売却を考える際は、古家を残したまま売却するのか更地にしてから売却するのかを検討する必要があります。どちらの方法にもメリット・デメリットがあり、家の築年数や土地の条件、地域などによっても左右されるため、慎重に判断することが大切です。

ここからは古家付きで売却するメリット・デメリット、更地にして土地売却するメリット・デメリットについて、費用面や売れやすさなどからそれぞれ解説します。

古家付きで売却するメリット・デメリット

古家付きで売却する主なメリットは、家の解体費用がかからないことや固定資産税が抑えられることです。更地の場合、「非住宅用地」と見なされ土地の固定資産税が高くなってしまいます。家が建っていれば「住宅用地」となるため、固定資産税の軽減措置が適応されるのです。

また古家付きのまま売れば、買主が住宅ローンの融資を受けやすくなるので、買主が見つかりやすくなることも考えられるでしょう。

一方で古家付きで売却する主なデメリットは、古家があると売れにくくなる可能性があることです。更地なら買主が好みの家を新しく建てやすいですが、古家がある場合は買主の好みに合わない場合があり、購入後に解体する手間や費用を考えると購入に至らないというケースがあります。また買主から家の解体費用分の値引きを求められる可能性も高いです。

更地にして土地売却するメリット・デメリット

古家を解体し更地にして土地を売却する主なメリットは、販売しやすくなることや査定価格が上がりやすいことです。可能な限り早く建物を建設したい人や建物なしで土地を活用したい人であれば、古家付きの土地よりも更地を購入したいと考えることが多いでしょう。また更地にすることで、土地がより多くの人の目に止まりやすくなる可能性があります。

一方で更地にして土地を売却する主なデメリットは、建物の解体費用が必要となることや、土地の固定資産税が高くなることです。解体費用をかけて土地を更地にしてもなかなか売れなければ、自分で土地を所持している期間中の固定資産税の負担が大きくなってしまいます。

2.不動産会社に売却方法の相談をする

古家付きの土地の売却を考える場合、古家をそのままにしておくか更地にしておくかどちらがよいかは一概にいえません。どちらの方法にメリットが多いのかは、土地の特徴や家の築年数・状態、土地を探す人からの需要などによっても左右されます。

売却方法で悩む場合は不動産会社からアドバイスを受けることもおすすめです。不動産会社なら知識や経験があり、どのような需要が多いかも把握しているため、より客観的な判断がしやすくなります。不動産会社のアドバイスを参考に、最終的な判断を行いましょう。

- 複数の不動産会社で査定したい

- 早く売却して、ローンに充てたい

- 遠方にある物件なので地元の不動産会社に依頼したい

- いまの物件価値を知りたい

- どの不動産会社に相談していいのかわからない

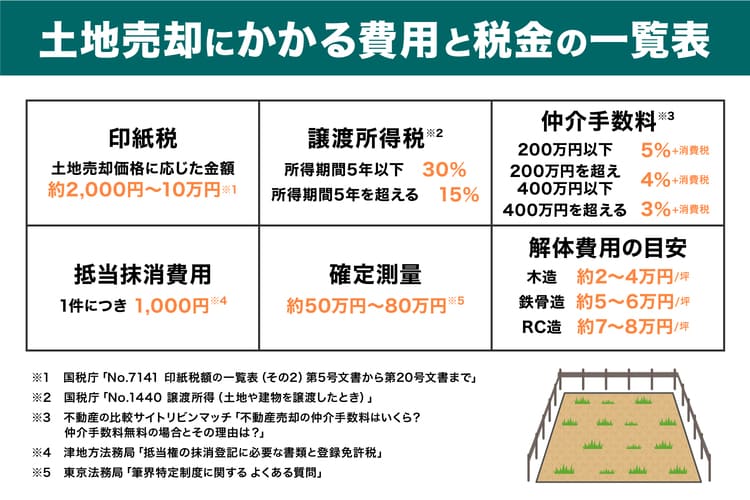

土地売却にかかる費用と税金の一覧表

土地売却にかかる費用と税金の一覧表

土地売却に必要な費用と税金を一覧表にまとめてご紹介します。

| 金額 | 概要 | 支払いタイミング | |

|---|---|---|---|

| 印紙税 | 約2,000〜10万円 土地の売却価格に応じて金額が異なる(※1) |

売買契約書に添付 | 売買契約時 |

| 譲渡所得税 | 所得期間が5年以下の場合:30% 所得期間が5年を超える場合:15%(※2) |

土地の売却益が生じた場合に必要 | 売却日の翌年3/15まで納付 |

| 仲介手数料 | 200万円以下:5%(+消費税) 200万円を超え400万円以下:4%+消費税 400万円を超える:3%+消費税(※3) |

不動産会社への報酬 | 売買契約時 |

| 抵当抹消費用 | 1件につき1,000円(※4) | 土地に抵当権が設定されている場合に必要 | 土地の抵当権の清算時 |

| 確定測量 | 約50〜80万円(※5) | 土地を測量する場合に必要 | 測量依頼時 |

| 解体費用の目安 | 木造:約2~4万円/坪 鉄骨造:約5~6万円/坪 RC造:約7~8万円/坪 |

古家を解体する場合に必要 | 家の解体時 |

※1出典:国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」

※2出典:国税庁「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」

※3出典:不動産の比較サイトリビンマッチ「不動産売却の仲介手数料はいくら?仲介手数料無料の場合とその理由は?」

※4出典:津地方法務局「抵当権の抹消登記に必要な書類と登録免許税」

※5出典:東京法務局「筆界特定制度に関する“よくある質問」

印紙税

印紙税とは取引に伴って契約書・領収書などを作成した場合に、印紙税法に基づいて課される税金です。土地の売買で売買契約書を作成した際は、収入印紙を貼り付けて印紙税を納める必要があります。

印紙税額は土地の売却価格によって異なるため、取引の際は必要となる収入印紙の金額を確認しましょう。印紙税を含む売買契約の費用は原則、買主と売主が平等に負担することになっています。

譲渡所得税

譲渡所得税とは、土地や建物、株式などの財産を売却して得られた利益にかかる税金です。正式な名称は所得税と住民税ですが、あわせて譲渡所得税と呼ばれます。

譲渡所得税の課税対象となる課税所得は、単純に土地が売れた価格となるわけではなく、売却価格から不動産の取得費用や売却にかかった費用などを差し引いた金額となります。計算式にすると以下のとおりです。

「譲渡所得」=「売却価格」-「土地の取得費用」-「売却にかかった費用」

仲介手数料

仲介手数料は媒介契約を結んだ不動産会社に支払う報酬のことです。土地の販促や宣伝広告費用、担当者の営業・交渉・契約サポートなどへの報酬ということもできます。なお仲介手数料は宅建業法により上限が定められており、売却価格ごとの手数料の上限は以下のとおりです。

- 売却価格200万円以下の場合:売却価格の5%

- 売却価格200万円超え400万円以下の場合:売却価格の4%+2万円

- 売却価格400万円超えの場合:売却価格の3%+6万円

抵当抹消費用

土地に抵当権が設定されている場合、売却の際には抵当抹消費用がかかります。土地に抵当権が設定されていない場合の抵当抹消費用は必要ありません。

抵当権とは債権者が該当の抵当物件から優先して弁済を受けられる権利のことです。債務者がローンを返済できない場合、債権者は抵当物件を競売にかけることができます。

ローンが完済されていれば、抵当権を抹消することが可能です。抵当抹消費用は1件につき1,000円ですが、一般的には手続きを司法書士に依頼することが多く、その場合は別途1万6,000円の手数料がかかります。

確定測量

確定測量とは土地と隣接地との境界を確定する作業のことです。確定測量が済んでいることで、官民境界も民々境界もきっちりと決まり、境界に関するトラブルが防止できます。

官民境界は役所が所有している土地と民間が所有している土地との境界で、民々境界は民間が所有している土地と民間が所有している土地との境界です。土地の買主は無用なトラブルを避けるため、確定測量が済んでいることを引き渡しの条件とする場合もあります。

解体費用

土地に古家が付いている場合、前述したとおり売却するにあたって家を解体して土地を更地にすることがあります。また古家付きで売りに出していて、引き渡しの条件として家を撤去することが求められる場合もあります。

解体費用は家の造りや大きさによってさまざまです。費用目安は以下のとおりです。

- 木造の場合:3~5万円/坪

- 鉄骨造の場合:5~7万円/坪

- RC造の場合:6~8万円/坪

RCとはReinforced Concrete、つまり鉄筋コンクリートを指します。

土地売却に必要な書類リスト

ここからは土地売却に必要な書類を一覧で見ていきましょう。

| 用途 | 使用場面 | 取得場所 | |

|---|---|---|---|

| 地積測量図 境界確認書 |

土地確認のため | 媒介契約時 売買契約時 引き渡し時 |

土地取得時に入手 法務局(紛失時) |

| 身分証明書 | 売主の本人確認のため | 媒介契約時 売買契約時 引き渡し時 |

市役所(免許証・保険証以外) |

| 実印 印鑑証明 |

書類への捺印・実印の証明のため | 売買契約時 引き渡し時 |

市役所(印鑑証明) |

| 測量図 | 土地情報の確認のため | 媒介契約時 | 市役所 |

| 登記済権利証 | 登記名義人の変更のため | 媒介契約時 売買契約時 引き渡し時 |

市役所 |

| 固定資産税納税通知書 | 固定資産税の負担計算のため | 売買契約時 引き渡し時 |

市役所 |

地積測量図・境界確認書は境界確定の結果を登記したもので、法務局に備え付けられています。身分証明書は免許証や保険証など公的なものが必要です。実印とは市区町村に登録した印鑑のことで、登録の照明には印鑑証明が必要となります。

測量図とは前述の確定測量の結果を記載した書類です。地積測量図と似ていますが、こちらは測量会社から取得するものです。登記済権利証は登記完了時に、登記所から登記名義人に交付されます。

固定資産税納税通知書は1月1日の時点で、登記簿に登記されている所有者に郵送されるものです。毎年4月〜5月頃に届きます。

土地売却を成功させるには優秀な不動産会社探しが必要

土地売却の成功には媒介契約する不動産会社の力量が大きく関わります。土地をうまく売却するためには自分の希望や条件に合っていて、信頼できる不動産会社を見極めることが重要です。

不動産会社は、全国規模の大手企業と地域密着型の中小企業の2種類に大きく分けられます。大手企業は不動産業界の情報に精通している反面、ローカルな地域事情には疎いケースがあります。中小企業は地域事情に詳しく独自のネットワークを形成していますが、対応可能なエリアは狭いです。それぞれ異なる強みがあるため、「どちらがよい」とは一概には判断できません。

優秀な不動産会社を探すためには、複数の会社を比較検討しましょう。一度に多くの不動産会社を比べるためにおすすめの方法は、一括査定サービスを利用することです。

一括査定サービスを利用すると、一度に複数の不動産会社からの査定を受けられると同時に、各不動産会社を時間をかけて回ることなく比較検討できます。なお一括査定サービスの場合、一定の基準をクリアした不動産会社が揃っていることが多く、その点も安心です。

- 複数の不動産会社で査定したい

- 早く売却して、ローンに充てたい

- 遠方にある物件なので地元の不動産会社に依頼したい

- いまの物件価値を知りたい

- どの不動産会社に相談していいのかわからない

土地売却に関するよくある質問

それぞれの質問に関する回答を詳しくご紹介します。

- 土地を売却するまでにかかる期間はどのくらいですか

- 土地を売却するまでにかかる期間は土地の条件や地域、設定価格などによっても異なりますが、一つの目安は約3~6カ月です。査定から価格決定までには約1〜4週間、買主を見つけて売買契約をまとめるまでには約1〜3カ月かかることが考えられます。

土地の売却に関わる手続きは多く、交渉や引き渡し準備などがあるため一定の期間が必要です。以下の条件の土地であれば、売却までの期間が短くなる傾向にあります。

・人気エリアや都心部など需要が高い地域で

・土地の価格が安い

売り出している土地がなかなか売れず、売却が長期化してしまっている場合は、売却の条件や価格を見直すことが大切です。買主の視点から広告や売り出し方を考えることで、売れやすくなるケースがあります。 - 売却した土地に契約不適合責任があった場合どうなりますか

- 契約不適合責任は民法に定められた売主の責任です。取引の目的物に関してあらかじめ取り決めた品質・種類・数量などが契約の内容に適合していない場合は、売主が買主に対して責任を負います。

つまり、土地に何らかの欠陥があり売買契約の条件を満たしていない場合は、売主が追完(不足分を補うこと)しなくてはなりません。期間内に追完できなければ、不適合の程度に応じて売却代金の減額をする必要があります。また不適合の程度が大きい場合には、買主は契約解除を申し出ることが可能です。

契約不適合責任は損害賠償請求の対象となるため、売却する土地に問題がある場合はあらかじめ買主に伝えておき契約書にも明記する必要があります。 - 賃貸している土地の売却はどうすればよいですか

- 賃貸に出しており、借り手がついている土地も売却することが可能です。第三者に貸している土地を売却する場合は、賃貸したまま売却する方法と借り手に立ち退いてもらう方法の2つがあります。

借り手がついている土地を売却する場合は、借地料が得られる収益物件として売りに出すことが可能です。収益物件の売却価格の相場は利回り、つまり土地の価格に対する収入の割合によって決められます。借地料が低い場合には土地の売却価格も安くなる傾向です。

借り手に立ち退いてもらう場合は、契約内容にもよりますが借り手の合意が必要となる場合があります。また合意を得るために立退料や移転補償などが必要となるケースもあり、そのための資金を用意しなくてはなりません。 - 遠方にある土地を売却するにはどうすればよいですか

- 相続で土地を入手した場合などでは、売りたい土地が居住地から遠い場所にあるケースも考えられます。ただし遠方であっても土地を売却する際は土地の状態をしっかり把握することが欠かせません。

遠方の土地を売却する場合、該当エリアの不動産会社に仲介を依頼することが一般的です。しかし何度も現地に足を運ぶのは難しいため、連絡を密に取れ、信頼できる不動産会社に依頼するようにしましょう。

また遠方の不動産会社とやりとりする場合は、正確な情報を伝えることが重要です。土地の権利書や測量図面、税金関係の資料、重要事項説明書や売買契約書など、売買に必要な書類を事前に用意しておいてください。

まとめ

土地の売却をする際は査定や媒介契約、売却活動、売買契約、代金の決済と土地の引き渡し、確定申告など、さまざまな手続きが必要です。また土地の売却を成功させるには、不動産会社の見極めが非常に重要になります。不動産会社を決める際には複数の不動産会社を比較して、費用面や条件面、対応の良さなど自身に合った会社を見つけましょう。

不動産会社を比較する際には、不動産サービスの総合比較サイト「リビンマッチ」をぜひ利用してみてください。リビンマッチの無料一括査定であれば、一度の条件入力で多くの登録不動産会社の中から6社までの見積もり比較ができます。地域ごとの物件の売却相場も確認できるので、まずはお気軽にお試しください。

関連記事

この記事の編集者

リビンマッチ編集部

リビンマッチ編集部

リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。

誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。

運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)

人気ワード

離婚で家を財産分与 (27) 老後の住まい (24) 売れないマンション (16) 一括査定サイト (15) 離婚と住宅ローン (13) 海外移住 (11) 訳あり物件 (11) 家の売却 (11) 家の後悔 (10) 不動産高く売る (9) 実家売却 (9) マンション価格推移 (8) マンションの相続 (8) 移住 (7) アパート売却 (7) 不動産会社の選び方 (6) マンション売却の内覧 (6) 家の価値 (6) 離婚と家 (6) 売れない家 (5) お金がない (5) 空き家売却 (5) 離婚準備 (5) 離婚と家売却 (5) 農地売却 (4) 近隣トラブル (4) マンション買取 (4) 家の解体費用 (4) 売れない土地 (3) マンションか戸建てか (3) サブリース (3) イエウール (3) 不動産価格推移 (3) リビンマッチ評判 (2) シンガポール移住 (2)リビンマッチコラムを引用される際のルール

当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。

引用ルールについて