【2024年】不動産(住宅)価格推移|今後も上がり続ける?購入・売却はいつがいい?

2022・2023年の不動産価格は上昇傾向にありましたが、2024年も続くのでしょうか。

そして、不動産価格は今後どのように推移していくのでしょうか。購入や売却を検討している方は参考にしてみてください。

不動産の価格が上昇しています!!

もくじ

不動産(住宅)価格推移

不動産価格の変動を知るために役立つのが、不動産価格指数です。不動産価格指数は、国土交通省が全国の住宅地や一軒家、マンションの取引価格を調査し、その情報をもとに予測された指数です。日本全体の住宅市場の状況を反映しているため、価格動向を知るための大切な指標となっています。

以下は、国土交通省が令和6年3月に発表した、不動産価格指数をもとに作成したグラフです。

国土交通省 不動産価格指数 より

不動産価格指数は、2010年の平均値を100として基準化しています。グラフを確認すると、不動産の種類に関係なく2020年から上昇傾向であることがわかります。

とくにマンションは2013年から大きく数値を伸ばしており、上昇率も他の不動産より高くなっています。

過去5年間の推移

全国の不動産価格指数について、2019年から5年間の具体的な数字も見てみましょう。

| 年/月 | 土地 | 戸建て | マンション |

|---|---|---|---|

| 2019/01 | 101.3 | 105.3 | 146.1 |

| 2020/01 | 93.5 | 102.0 | 151.4 |

| 2021/01 | 102.1 | 102.9 | 157.1 |

| 2022/01 | 107.1 | 111.8 | 175.0 |

| 2023/01 | 109.8 | 117.6 | 189.4 |

土地、戸建ての不動産価格指数はここ5年間で約8〜12%上昇しています。マンションに関しては約30%上昇しており、2010年からだと89%上昇していることになります。89%の上昇を具体的に見てみると、2010年に3,000万円だったマンションが2023年では5,670万円という計算になります。

地域ごとの住宅価格指数の比較

不動産価格指数をみると不動産価格は全国的に上昇傾向にあることがわかりました。しかし、各地方ではこの傾向が当てはまるのでしょうか。次に、地方ごとの数値についても詳しく見ていきましょう。

以下は、不動産価格指数のうち、北海道地方、東北地方、関東地方、北陸地方、中部地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州・沖縄地方ごとにまとめたグラフです。

【北海道】

【東北地方】

【関東地方】

【北陸地方】

【中部地方】

【近畿地方】

【中国地方】

【四国地方】

【九州・沖縄地方】

比較してみると、多少違いはあるものの、全国の不動産価格指数と近い動きをしています。特にマンションについては、他の不動産と比較すると上昇率が高いことがわかります。

2023年はどのような変化が起きた?

2023年は、新型コロナウイルスの落ち着きやウクライナ情勢の悪化、アメリカの金利上昇が大きなニュースとなりました。その影響で昨年に続き世界的なインフレによる円安となり、物価の上昇が起こっています。

このような社会情勢が2023年の不動産価格にどのような影響を与えているのか見ていきましょう。

地価公示は上昇率が拡大

国土交通省が令和5年3月23日に地価公示を発表しました。その内容によると、令和4年1月からの1年間で全国的に地価が上昇しています。

三大都市圏や地方圏の住宅地においては2年連続、地方四市(札幌市・仙台市・広島市・福岡市)においては全用途平均・住宅地・商業地のいずれも10年連続で上昇し、上昇率が拡大しています。また、下落続きだった地方の住宅地が28年ぶりに上昇に転じたことは、生活スタイルの変化によりニーズが多様化したことの現れでしょう。

また、令和5年7月に発表された路線価においても、宅地の平均路線価は前年比1.5%増と、2年連続で上昇しています。

このように都市圏のほうが上昇率が高いものの、地方でも地価が上昇しており、全国的にコロナ禍の需要低下を脱したといえます。

日銀の金利政策と住宅ローン

長期金利は2022年11月まで日銀によって±0.25%程度を目安に調整されていました。しかし2023年7月に実質的な上限を1.0%まで引き上げたことにより、2023年11月時点で0.9%以上にまで上昇しています。これは約10年ぶりの高さです。

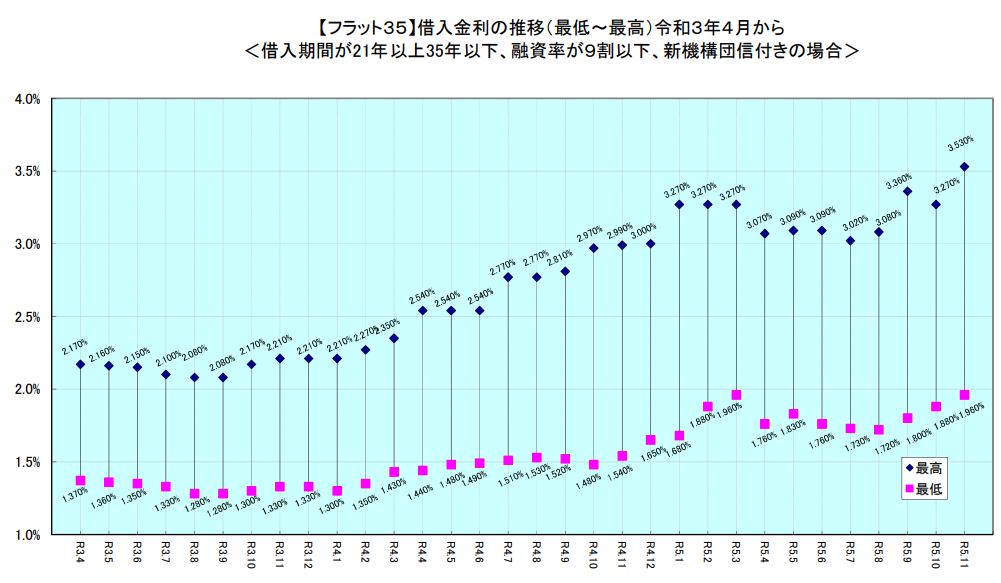

一般的に長期金利が上昇すると、フラット35などの固定金利の住宅ローンの金利も上昇しやすくなります。

実際に、住宅金融支援機構の「フラット35借入金利の推移」を見てみると、上昇傾向が見て取れます。

フラット35(借入金利の推移)

一方、変動金利に影響を与える短期金利はほとんど変動していません。これは短期金利が依然として▲0.1%のマイナス金利を適用しているからです。

しかし、物価上昇が続けば長期金利に続いて短期金利も上昇する可能性があります。それにより変動金利も上昇し始める可能性があるので、住宅を売買する際は金利の動向に注目しましょう。

円安による物価上昇

2021年から円安の影響もあり建築費は上昇しています。

2021年1月には1ドル103円程度だったドル円が、2022年には一時150円ほどにまで上昇したことで、輸入品の価格は約1.5倍になったことが原因です。2023年1月には120円台まで円高となりましたが、2023年11月時点では再び150円台まで円安となっています。

円安の原因は、世界の主要国がインフレ対策のために金利を上昇させているためです。金利が上昇すると、その国の通貨を持ち貯金したほうがお金が増えるため、金利の高い国の通貨が人気になります。そのため、金利が低い日本の円は人気がなく円安となっているのです。

アメリカの利下げは早くても来年の夏以降となる見通しであることから、しばらくの間は円安が続き、建築費の下落は見込めないのが現状です。

ウッドショック

ウッドショックは、2022年後半にはピークアウトしたものの、建築費の高騰は2023年に入っても続いています。これは、ウッドショックの影響に加えて、原油価格の高騰や、人手不足による労務費の上昇などが影響していると考えられます。

ウッドショックの影響が完全に解消されるかどうかは、原油価格や人件費などの変動にも大きく左右されると考えられます。

2025年大阪万博

2025年大阪万博の建設費は、当初1,250億円とされていましたが、2022年12月に1,850億円に引き上げられました。これは、資材費や人件費の高騰に加えて、開催に向けた設備設計の変更などの要因によるとのことです。

大阪万博の開催は、一般住宅の建築費にも大きな影響を与える可能性があります。

万博会場の工期の遅延により職人や工機が万博会場に使われ、一般住宅の建築工事の工期が伸びるため建築費の上昇が考えられます。また、大阪万博には多くの建材が使用されるため、建材の需要が増えることで価格の上昇も想定されます。

今後も上がり続ける?購入・売却はいつがいい?

最後に、前述した社会情勢を踏まえながら、2024年にどのように行動すればよいか、解説していきます。

購入編

物価上昇の要因のひとつだった円安は、依然と続いており、アメリカの金利が下がり始めるまでは続く可能性が高いです。また、原油価格の高騰や、大阪万博などによる人手不足も建築費の上昇に拍車をかけています。

不動産価格の上昇率は鈍化しているものの、今後も高値圏で推移するのか、下落に転じるかは不透明です。

ただし物価上昇が続くと金利が上昇し、住宅ローンの金利も上昇する可能性があります。

そのため物価の上昇が落ち着くのを待っている間に金利が上昇してしまい、支払い金額が大幅に増える可能性があります。そのため数年以内に住宅購入を検討している場合は早めに行動するとよいでしょう。

売却編

不動産の価格が上昇しているうちは、不動産を売却しないほうがよいと思うかもしれません。しかし、不動産価格が今後も上昇するのか、下落するのかは分からない状況です。

売却が遅れると築年数が経ってしまい建物の価値が下がっていくので、結果的に安く売却しないといけなくなります。そのため売却したいと思ったら早めに行動したほうがよいでしょう。

また、金利が上昇すると、購入者の支払額が同じでも安い住宅しか買うことができなくなります。そうすると、いままで売れていた価格で売れなくなり、不動産価格は下落するおそれがあります。

数年以内に売却を検討しているのであれば、金利上昇が進む前に売却を検討しましょう。

不動産売却はリビンマッチ

売却を検討する際には、一括査定サイトの「リビンマッチ」がおすすめです。リビンマッチを利用すれば、複数の専門家が不動産を査定してくれるので、市場価格をある程度正確に予想できます。

すぐに売却しようとしている人も、売却しようか迷っている人も、売却価格の推移を把握するために、リビンマッチを利用してみましょう。

不動産価格が変動する要因は何か

日本国内の不動産価格が変動する要因として、どのようなことが考えられるでしょうか。ここでは、不動産価格に大きな影響を及ぼす要因を4つ紹介します。

経済的要因

金利などの経済政策によって、不動産価格は影響を受けます。金利が下がれば不動産取引は増え、価格が上がります。反対に、金利が上がれば購入意欲が下がることで不動産取引は少なくなり、価格が下がります。

国際情勢

国際情勢も、住宅をはじめとした不動産価格の推移に大きな影響を与えます。

世界的に流行した新型コロナウイルスによって日本のみならず世界各国で金融緩和政策が実施されました。その影響で低金利になったことで、住宅購入者や投資家は銀行からの融資を受けやすくなり、住宅を購入しやすくなりました。

また、2022年のロシアによるウクライナ侵攻によってロシアからの原油や木材などの輸入が制限されました。

このように、国際情勢によって不動産価格は大きな影響を受けます。

イベントによる影響

2013年に東京オリンピックの開催が決定されてから、首都圏内の不動産価格は大きく上昇し続けています。

東京オリンピックのモデル大会として、「スモールオリンピック」を成功させたロンドンオリンピックでも、住宅などの不動産価格が多大な影響を受けた過去があります。また、国内における今後のビッグイベントとしては、「大阪万博」も控えている現状です。

物件流通サイト「近畿レインズ」によると、東京と同じく日本の経済を牽引する大都市である大阪でも、住宅などの不動産価格は上昇しています。京阪神圏で不動産価格が上昇した要因も、「大阪万博」が影響してるといえるでしょう。

人口要素による影響

不動産価格の推移には、各地域の人口数や老若男女の人口比率などの要素が影響します。

高齢者の多いエリアよりも若い世代が多いエリアのほうが、将来的な伸び率などが高く評価され、不動産価格は高くなります。

そのため、再開発や区画整理事業が計画されるエリアでは不動産価格が高騰します。

関連記事

- 不動産の相場価格を調べる方法を紹介。全国地価マップや査定サイトの活用方法も解説

- 不動産を高く売る方法|安売りになる残念な方法に注意

- ウッドショックの見通しと今後の不動産市場について

- 中国の不動産バブル崩壊をわかりやすく紹介!日本への影響は?

- 【徹底解説】ウクライナ侵攻が不動産市場に与える影響や不動産の売買タイミング

- 不動産がインフレ対策になる?世界中でインフレが進む理由や売却の是非について

- 家を売る人が続出しているのはほんと?2023年は売りどき?

- 金利が上昇すると不動産価格は下落する!具体的な対策や備えを紹介

- 円安時代の不動産!価格は上がるが低金利で買いどき?高値で売りやすい?

- 【最新版】東京都地価上昇率ランキング(全49位)上昇の要因から考える「いま、売りどき?」

- 不動産価格の暴落待ちは危険?購入や売却のタイミングとは

- 人口減少なのに不動産価格が上がる理由とは?地価との相関関係も解説

- 不動産の売り手市場はいつまで続くのか。売却時の注意点も紹介

- 株価と不動産価格の関係性とは。今後の日本はどうなる?

- 不動産の資産価値を決める要素や調べ方!価値が下がりにくい不動産は?

- 【最新】世界の不動産価格ランキング!日本は何位?売買に適した国とは

- 不動産の売却価格はいくら?確認する方法と高く売るポイントを解説

大手住宅メーカーの注文住宅販売や不動産テック企業の仲介業務に4年間携わり、不動産取引にかかわった件数は350件以上にわたります。2021年よりリビンマッチコラムの執筆・編集を担しています。皆さんが安心して不動産取引を行えるよう、わかりやすくリアルな情報を発信します。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部

リビンマッチ編集部

リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。

誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。

運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)

人気ワード

マンション売却 (260) 戸建て売却 (189) 土地売却 (98) メリットとデメリット (72) アパート管理 (46) リスク (42) マンション管理 (40) 不動産投資 (39) ポイント (35) タイミング (26) 空き家 (25) 移住 (16) 利回り (15) 共有持分 (12) 競売 (12) 離婚 (11) 節税・減税 (10) 選び方 (7) 種類 (6) 工法 (5) イエウール (3) 老後 (3) リビンマッチ (2) 駐車場経営 (2) 戸建賃貸経営 (2) マンションの売却相場 (1) マンション相場の推移 (1) リノベーション (1) リースバック (1) マンション経営 (1)リビンマッチコラムを引用される際のルール

当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。

引用ルールについて